尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接

作者 /周燚

電視劇創作要從新聞里面找尋素材。

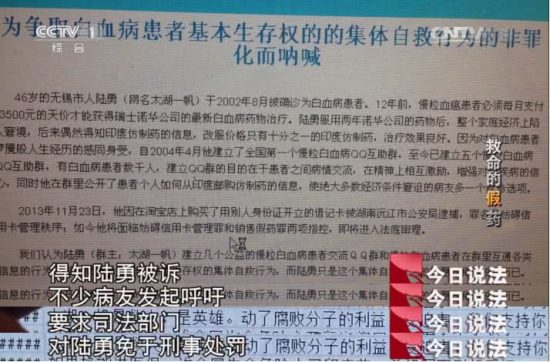

拿近幾年的影視創作舉例,《我不是藥神》的故事靈感源於編劇韓家女在央視《今日說法》欄目上看到的一則新聞,新聞原標題叫《救命的假藥》。

還比如《人民的名義》熱播期間,就有網友爭著談論劇中的副國級人物原型到底是出自江蘇、重慶還是出自江西?也有網友說周梅森的故事原型源於江蘇地方案。

還比如即將要開播的《破冰行動》取材自2013年廣東開展「雷霆掃毒」系列行動中的陸豐掃毒、殲滅「亞洲制毒第一村——博社村」這一真實事件。《破冰行動》編劇之一的陳育新早年還寫過《征服》,而《征服》的創作方法是遵從高群書的「采風創作法」,《征服》里黑老大劉華強的原型就是石家莊市當年有名的「黑老大」張寶林,劉華文的原型就是張寶林的弟弟張寶義。電視劇《征服》中的許多畫面透露出石家莊的地名、建築名,這也都是張寶林案所涉及的地區。

而中國大多數取材於新聞(真實案件)的影視劇,更多的是聚焦在罪案的過程,出現在的題材多半是涉案劇。到了《我不是藥神》才開始探討犯罪背後的社會體制問題。

同樣取材於新聞素材的《我們與惡的距離》,其主題卻是國內影視劇比較少見的:犯罪的本質和根源、公民於社會的關係、法律和道德的關係、人權問題、輿論問題。

從形式主體上《我們與惡的距離》是一部生活劇,所以它的主題也包括:原生家庭下的子女教育問題、職場問題、婚姻關係等等。

因為《我們與惡的距離》主題的起點很高,在表達上《我們與惡的距離》是在探討而不是下結論、它探討的是根源而不是表面、它的表達是開放式的而不是封閉式的。

《我們與惡的距離》里公民與社會的關係是統一的而不是割裂對立的,如果不明白這個邏輯,公民與惡的距離就近在咫尺。

治安問題和人權問題

2012年至今,台灣發生了6起以上的無差別殺人案。《我們與惡的距離》劇中涉及到了喪失幼子的情節,故事原型就是2016年台灣街頭髮生的「小燈泡事件」,即「3·28台北內湖隨機殺人案」。該案件在一審和二審的時候,兇手都被以有精神病史為由不能被判處死刑,最後迫於輿論的壓力,兇手判處死刑。

案發當天民進黨主席、總統當選人蔡英文透過發言人王閔生表示「痛心與不舍,要從教育、經濟安全及心理健康等層面根本強化,徹底防杜這類型犯罪的滋生。」國立台灣大學法律學院教授李茂生表示這種事發生的周期會愈來愈短、頻率愈來愈高,死刑與強制治療無法解決問題,需要從改變社會結構開始。

這起案件發生後,人權團體「白玫瑰關懷協會」在Facebook上貼文號召網友「自己孩子自己救」,並舉辦遊行,向新舊政府表達反對廢除死刑的聲音。

網友羅列了中國刑事案件中的「十大殺人狂」: 「1·6南京槍擊搶劫案」的周克華、香港人體肢解案的林過雲、雲南大學生馬加爵、製造陜西48起命案的龍治民、石家莊”3·16″特大爆炸案的勒如超、製造67起命案的楊新海、中國刑偵一號案白寶山、「微笑殺手」趙志紅、特大殺人案件犯罪人董文語、變態殺人狂魔段國誠。

馬加爵已被執行死刑

這些犯罪分子大多數缺乏健康的心理,受家庭條件的影響較大,在社會階級上大多處於下層階級,社會地位較低。經濟關係、職業地位關係、貧富懸殊、失業、人口的密度、人種的不同、政治、教育、宗教、風俗習慣、氣候、天災、地域環境等都是誘導犯罪的重要原因。

全球治安現狀

北歐的治安是全球範圍內治安最好的地區,瑞士高度繁榮,社會治安非常良好。每10萬人的命案發生率為0.5,數量在40起左右,挪威社會福利相對很高,每10萬人的命案發生率為0.6,數量30起左右。也就是說,即便是治安最好的地方,犯罪問題依然不能杜絕。

不能杜絕是很多時候我們忽略了犯罪的根源。《我們與惡的距離》中有句台詞:「一個案件的結束,並不是判刑就沒了」。法律和體制沒法從根源上杜絕「再犯罪」。

《我們與惡的距離》重點不是案件,是案件的「背後」和「後續」。律師王赦在第一集開頭就替殺人犯李曉明辯護的目的就是通過和犯罪者的交談,獲得犯罪者的犯罪動機,以此來預防「再犯罪」。

馬加爵在獄中的懺悔信

減少「再犯罪」,教育是很重要的一環,這種教育包括家庭教育和學校教育、包括心理健康教育、法制教育、道德教育等。

另外大陸憲法修正案在逐步減緩死刑的罪名,同時還進一步提高了對死緩罪犯執行死刑的門檻。嚴控死刑、逐步減少死刑是中國刑法的方向。隨著社會的發展,人類文明程度的提高,人們對身體刑使用得越來越少,而且逐漸被財產刑、資格刑和自由刑所取代,死刑的執行方式也越來越文明。人道主義者認為,天賦人權,人的生命只能自然結束不可以剝奪。處以死刑與殺人同樣殘忍。法律對人權的尊重是一個國家進步的反映。

原生家庭對女子成長的影響

所有的影視劇中,家庭關係是第一人物關係。

《我們與惡的距離》編劇呂蒔媛巧妙地設置了四組家庭關係:

第一組:宋喬安-劉昭國-女兒-被害的小兒子

第二組:王赦-丁美媚-女兒-嶽父-嶽母

第三組:李大芝-李曉明(兇手)-父親-母親

第四組:應思悅-應思聰-爸爸-後媽

同時編劇精心編織了四組家庭的關係網:應思悅和李大芝是室友關係,李大芝和宋喬安是職場上下級關係,王赦是李大芝哥哥的辯護人。

其中三組家庭各自矛盾的直接原因都是源於李曉明的作案這個外部導火索,比如:

1.兒子的去世導致宋喬安意志消沉,職場脾氣暴躁遭下屬吐槽;和女兒關係不和睦;和丈夫關係不和睦。

2.王赦當了李曉明的辯護人,因為工作理念的分歧,王赦和老婆丁美媚夫妻關係不和睦。

3.李大芝因為哥哥的作案,不敢勇敢地面對職場;李大芝父母要面對輿論的職責整日不見光日。

當然四組家庭的矛盾也有自身就有的內部矛盾,比如:

1.劉昭國出軌導致的宋喬安-劉昭國夫妻關係不和睦;宋喬安「重男輕女」導致母女關係不和睦。

2.王赦的嶽父嶽母對他職業選擇上的反對。

3.李曉明讀大學時專業的選擇沒有得到家里父母的尊重。

4.應思聰的導演夢遭到踐踏形成的精神分裂症;應思悅-應思聰兄妹關係缺少母愛。

這種「破裂」的家庭會對下一代子女的成長造成重要的影響,就像劇中劉昭國對喬安所說的:「女兒需要一個健康的媽媽」。

一季度的國產爆款劇《都挺好》將原生家庭的話題推到一個新的熱度,而《我們與惡的距離》編劇呂蒔媛像探討的主題中一個很重要的主題就是:原生家庭和社會和諧的關係。

原生家庭對我們的影響如同遺傳密碼一般,刻進我們的人格、行為模式中。許多心理學研究早已證明:早期生活經歷,特別是原生家庭對個人性格起著至關重要的作用,對個人的生活會產生長期、深遠的影響,甚至會決定個人的一生幸福。

有時候父母與「惡」的距離太近,可能就是沒有讓自己的子女在一個健康的家庭里成長。

網路暴力與媒體社會責任感

《我們與惡的距離》中的「惡」也可能是源於網路的惡,現在有個網路新詞叫「販惡」。

科技技術為人類的生活提供了便利,而隨之出現的「網路暴力」卻在反過來影響我們的生活。

《我們與惡的距離》中因為李曉明父母因為兒子的最新向社會道歉,從這個角度來看,公眾對李曉明父母的輿論踐踏則成了一種施暴。

「網路暴力」和「網路權利」有時候只有一線之隔,公民看似是在行使自己的的公民權,當集體的輿論形成一種並不善良的力量的時候,公民自己與「惡」的距離就越來越近。

那最近的事件來說,趙立新的不當發言可能會波及到其出演的多部待播劇目,這些劇目本身無罪,如果按部分網友所提倡的「封殺」趙立新,那這些推波助瀾的言論是不是又成了這些無辜劇目的施暴者。

《憲法》規定公民政治權利和自由中包含:言論、出版、集會、結社、遊行、示威權。但是言論自由一旦掌控不好邊界,就容易造成不良社會影響。

人民日報評咪蒙:自媒體不能搞成精神傳銷,咪蒙發道歉信,避實就虛,避重就輕,暴露出一貫的擦邊球思維。當文字商人沒錯,但不能盡熬有毒雞湯;不是打雞血就是灑狗血,熱衷精神傳銷,操縱大眾情緒,尤為可鄙。若不錨定健康的價值坐標,道歉就是暫避風頭,「承擔起相應的社會責任」就變成一地雞毛。

《我們與惡的距離》就側面展現了一些媒體亂想:無原則地「搶」新聞熱點、標題黨、報導失真等。

媒體的公信力是衡量媒體權威性、信譽度和社會影響力的標尺,也是媒體贏得受眾信賴的能力。

公民即社會,社會即公民。構建民主法治、公平正義、誠信友愛、安定有序的社會主義和諧社會,離不開每個社會主義公民的努力。

近期熱文

商務合作 / 轉載 / 加入社群 / 約稿

請聯繫微信ID:

15201655723 zsh762079852

1028627745 649778177