尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️

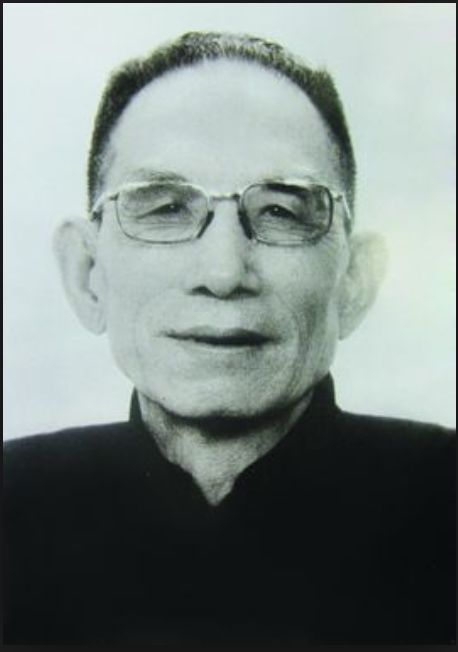

牟宗三

《牟宗三先生全集》第三十三冊書影

文︱彭國翔

牟宗三以哲學家名世,但他並不只有冷靜的理智而「太上忘情」。只要閱讀牟宗三的相關文字,就足以感受到其人情感之強烈與真摯。但是,牟宗三的愛情世界,除了他自己在《五十自述》中提到少年時代的萌動之外,目前已刊《全集》所收的文字中,卻是完全無跡可尋的。當然,這絕不意味著牟宗三的情感世界中沒有愛情的位置。事實上,在牟宗三與親密友人的書信中,有很多愛情方面的坦誠相告與自我剖析。由於這些書信沒有收入全集公開發表,絕大部分人所不知,本文即特別利用這些未刊的文獻,來盡可能一探牟宗三的愛情世界,或至少呈現其愛情世界的一些空間與光影,以便盡可能讓讀者對牟宗三情感的一面,能有較為充分的了解。

早年愛情的萌芽

在牟宗三已刊的著作中,《五十自述》是最能反映其情感世界的一部。其中,牟宗三曾經記錄了自己少年時代近乎愛情的一種純情的萌動。那是他對一個馬戲團的少女所莫名而生的一種愛戀。請看如下這段文字:

有一次,來了一個馬戲團,正在天氣嚴冷,風雪飄零之時,他們圈了一個廣場,先是鳴鑼開場,繼之一個十三、四歲的小女孩騎在馬上,繞場一周。矯健的身段,風吹雪凍得紅紅的皮色,清秀樸健的面孔,正合著上面所說的清新俊逸的風姿,但是可憐楚楚的,是女性的,不是男性的,我直如醉如癡地對她有著莫名其妙的感覺。先父嚴肅,不準小孩常去看這類江湖賣藝的把戲,我不知不覺地偷去了好幾次,我一看見了她,就有著異樣的感覺,既喜悅又憐惜。事後我每想起,這大概就是我那時的戀情。一霎就過去了,這是我一生唯一的一次愛情之流露,此後再也沒有那種乾淨無邪而又是戀情的愛憐心境了。(《五十自述》,《全集》,第三十二冊,頁13)

在這段細膩而頗具文采的表述中,牟宗三毫不掩飾地將當時的那種情感稱為「我那時的戀情」。這里記錄的,自然還只是一個青春少年的單相思。然而,這里的文字所流露的,又何嘗不正是一種最為單純和美好的愛情呢?事實上,牟宗三雖然在回憶中指出那是其一生唯一的一次愛情流露,但並不意味著後來他不再有對愛情的追尋,盡管他大概不幸終究沒有得到他心目中的愛情。不然,在《五十自述》中,他也不會寫下「這是我一生唯一的一次愛情之流露,此後再也沒有那種乾淨無邪而又是戀情的愛憐心境了」這段感傷甚至沉痛的話了。

1970年徐復觀、牟宗三與唐君毅合影(從左至右)

不過,雖然《全集》中的文字無法讓人得見牟宗三的愛情世界,但值得慶幸的是,在牟宗三給唐君毅、徐復觀尤其是唐君毅的私人書信中,保存了不少有關牟宗三愛情世界的素材。這些素材,可以讓我們了解二十世紀五十年代他在成婚之前的愛情世界,至少是其中的部分內容。由於這些書信都是牟宗三自己的陳述,而且是給親密友人的私人信件,因而完全真實可信。

掙扎與孤寂:

二十世紀五十年代的愛情追尋

首先需要說明的是,牟宗三早在1932年前後即在山東老家成婚。但除了1933-1936年這三年間曾數次短暫回鄉小住之外,牟宗三其餘時間都不在老家,1936年之後則基本沒有再回過老家。由於牟宗三父親的緣故,牟宗三對早年這個妻子並不滿意。對此,他在《親喪志哀》中有明確的交代:

吾嶽家至鄙俗,訂婚時,父親即嫌棄。至吾結婚十餘年,從無好感。過門後,言談舉止,無一能當。尤嫌棄之。從不允其侍奉。(《牟宗三先生未刊遺稿》,《全集》第二十六冊,頁4)

因此,他早年的這段婚姻幾乎是名存實亡的。至於1949年牟宗三渡海赴台之後,兩岸隔絕,這段婚姻也就實際上終結了。

當然,也不能說牟宗三對原配毫無感情。例如,他在晚年給山東老家兩個兒子(伯璇、伯璉)的信中,就曾囑咐要安慰其母:

說我也很惦念,我不能忘記她的勞苦。(某年12月22日)

望你們好好奉養你母親,使其晚年略得一點安慰,我在遠方亦可以略得心安也。(某年3月12日)

在給孫子(紅成)的信中,牟宗三也表達了對原配的情感:

她苦了一輩子,我沒有忘掉她。(某年3月29日)

不過,這種感情應該主要是一種複雜的包含歉疚的恩義之情,與愛情無關了。牟宗三赴台灣時年方四十歲,有其愛情與婚姻的追求是完全可以理解的。而目前我所看到的這些反映牟宗三愛情世界的書信,恰好也都是1949年之後的。1950年10月前後,牟宗三曾遇到一位沈姓小姐,一度為之傾倒。他在10月13日給唐君毅的信中寫道:

弟現在無心過問此事,又為那位沈小姐吸住了。暮然間遇見了五百年冤孽,不然,何以如此傾倒?

這里,牟宗三直言自己被那位沈小姐「吸住了」、為之「傾倒」,甚至認為自己遇見了「五百年冤孽」。不過,這位沈小姐大概與他無緣,很快便從他的生活中消失了。因為在10月23日牟宗三寫給唐君毅的信中,末尾已經這樣寫道:

弟現在作無出息想,身體壞,日常生活亦無辦法。四十而後,感覺需要女人,須有家庭。如有機緣,則弟必解決此問題也。

從這一段話,可以推測十天前信中的那位沈小姐,應該已經是無緣而散了。否則,以他上封信中所言對這位沈小姐的迷戀程度,怎會絲毫不再提及而語氣如此呢?事實上,從他差不多一個月後再次寫給唐君毅的信中可知,那位令其傾倒的沈小姐的確已經不知所之,而已有人為他另外介紹對象了。在11月27日給唐君毅的信中,牟宗三這樣寫道:

近來李定一為弟謀婚事。此人雖不學,頗富世智。彼介一女,甚好,然未必能成。弟有一念,若年內能有一滿意之對象,必有一談愛之書,寫給普天下有情的兒女。若沒有,則此書不能出現。天地間亦缺一典。

更為關鍵的是,由這里牟宗三的自述可見,他當時可以說正沉浸在「愛情的追尋」之中。同時,對愛情本身,牟宗三一定有著相當的反省與思考。不然,他不會有寫一部關於愛情的著作的打算。並且,對這部書,他還頗為自許。用他自己的話來說,如果寫不出來,則「天地間亦缺一典」。可惜的是,由於牟宗三對愛情的追尋大概一直未果,始終未能獲得一位「滿意之對象」,這樣一部他認為「寫給普天下有情的兒女」的可以成「典」的書,終究沒有像他那些在中國哲學史上成為經典的著作一樣寫出來。

1951年間,牟宗三繼續追尋愛情,謀求婚事,但仍然挫折不遇。這一情況,從他7月11日給唐君毅的信中可以看到:

弟所認識之小姐,花木瓜,空好看,極不易感發,也是努力志趣不足,相距甚遠,很難接得上。弟初識時,即決定作但丁式的戀,但對方不能有反應,此或已不能久。……前些時,佛觀自日來信,謂如不能成,便望主萬小姐玉成其事(今春他曾寫一信介紹過)。他說萬小姐比弟所識者好,其實他也是瞎鬧,他何能堅主耶?看書無用,佛觀早說過,她絕看不懂。不過是一中學生,其程度甚低。總須見面才能說。女性重具體,就是表現她的智力與志趣,也須在直接談天生活中。經過文字總不行,具體的,若能接得上的,抽象的書籍理論便能增加她的向往崇拜;否則,與她不相幹。了解我們這類人,總得有相當程度才行。否則,如兄說簡單素樸的最好。

牟宗三致唐君毅書信

這一段交往顯然沒有結果,因為到了9月13日,在牟宗三同樣是給唐君毅的信中,已經流露出對婚姻和家庭極為悲觀的情緒。所謂:「年來生活泛濫,心思不能凝聚,為女人所困,此亦無出息之甚耳。男子生而願有其家,弟恐終不能有家也。……弟個人生活無著落,但願向廣大人群,與廣漠宇宙傳達其呼聲。某小姐照片寄上。」這里「弟恐終不能有家也」,真是非常沉痛的一句話。如今讀來,其感傷之情仍不免躍然紙上。不過,盡管如此,牟宗三仍然沒有放棄成婚成家的打算和嘗試。因為即使在這樣一封充滿感傷與沉痛之情的信中,他還是附上了一位小姐的照片。自然,這位小姐應是他當時正在交往的一位女性,但彼此之間顯然沒有多少感應。否則,這封信中表露的就不會是「弟恐終不能有家也」的失落之情了。

不過,到了1952年,牟宗三的婚事似乎一度有了轉機。他自己似乎已經覺得有可能成婚了。在1952年2月28日寫給唐君毅的信中,牟宗三說:

吾兄年來悱惻通施,故精進警策。弟則泛濫而思成家,實則亂世不要亦好。現在這一段因緣很可能成。小姐所疑慮者,對於弟之性情不甚能摸著邊,對於弟之生活情調不甚能欣賞,哲學家一詞尤使一般人頭疼。當然她的了解程度差。弟對此有長函解說,使她撥雲霧,再進一步看,頗有效力。

由這封信來看,此時的牟宗三對婚事似乎很有信心,所謂「現在這一段姻緣很可能成」。他自己也曾努力增進雙方的了解,所謂「有長函解說,使她撥雲霧,再進一步看」。但是,到了4月份,牟宗三的戀愛又有波折。這令他再次產生了挫折之感。

在4月17日寫給唐君毅的信中,牟宗三寫道:

弟婚事最近無可成。若成,當在八、九月間。此小姐與遵騮家一支不同,完全是時代風氣中的女性:斷滅的思想,虛無主義的情調,感受的現實主義,自私的個人主義,矜持的虛面子,沒落的世家女性的形式主義,嗜尚以現實的美國為標準。這些都是她不自覺。其實,若能引起了她的感觸的舒適感,亦無所謂。她的老太太太及兄妹等都讚成,唯獨她如兄所說有許多考慮,但亦不拒絕。弟處此,亦拖之而已,不成就算了,看來十之八九要成。關鍵當在秋天也。

這里「遵騮」即「張遵騮」,張之洞的曾孫。由此可知牟宗三當時談婚論嫁的這位小姐應是一位張姓的小姐。而由信中語氣來看,這位張小姐似乎已經不是2月份談的那位小姐了。這里牟宗三雖然有「不成就算了」的話,筆下對這位張小姐的氣質也有不少負面的評價,但似乎還是自以為能成,所以最後仍說「看來十之八九要成」。牟宗三在5月27日給徐復觀的信中,也提到了這位張小姐,可以與他17日給唐君毅的書信彼此印證。所謂「張小姐處頗有進展。如無意外,秋冬可成婚也。弟明天到她那里去過節」。不過,這樁婚事終究還是沒有成功。

1952年10月前後,牟宗三還曾和一位劉姓小姐有過談婚論嫁之事。這在10月16日和21日給徐復觀的信中有清楚的記載。例如,在10月21日的信中,牟宗三寫道:

劉小姐前天(星期日)始過台中,此次實是錯怪了陶某。那幾天,不知以何因緣,很不愉快。雖有劉小姐來台北之訊,亦未能鼓起關切與之與會。又因種種心理原因(不便寫在紙上),很起反感。……等了兩天,未有消息。莫老亦驚訝,說是不通(這是照常情論。這卻不是怨萬老頭子)。這才動了火氣。原想劉小姐必早回了台中,不想她竟在這里呆了一個禮拜。過去算了。對於此事,弟心中總不十分慰藉,不意其能成。昨天占了一卦,說是能成。但不知如何,總不十分與會積極。《新生報》介紹,並無歲數,她們自是亂想,不過說弟老,劉小姐亦親自說過。

當然,從這里的文字來看,這或許只是一般意義上的談婚論嫁。但如果沒有對愛情的向往,牟宗三顯然也不會如此費心,以至於還專門「占了一卦」。不過,這一次同樣是沒有結果。

到了1954年,牟宗三在愛情生活方面依然毫無進展,在他1月份給唐君毅的信中,再次表示了他對愛情和婚姻失望與希望並存的複雜與無奈的心境:

婚事早停了,據說乙未年(後年,不久即可說明年)尚有一個好機會。過此,大概無望。能找一個人照顧生活就算了。廬毅庵先生相法甚精。彼所言當甚準也。

相信卜筮、命理之學,對中國傳統文化熏陶之下的學者來說,即便到了現代,也還是所在多有,不足為異。但是,牟宗三這里將自己的婚姻之事訴諸相士之說,也不能不說無形中透露出了其無奈的心情。至於「能找一個人照顧生活就算了」的話,則已是在愛情上近乎絕望的表示了。

作為牟宗三最為知心的友人,唐君毅一直希望自己能夠和徐復觀一起,幫助牟宗三盡早解決愛情與婚姻的問題。在唐君毅的相關文獻尤其是書信之中,足以為證。而這也成為透露或反映牟宗三在愛情與婚姻方面的情狀的證據來源。例如,在1951年10月21日與徐復觀的信中,唐君毅最後特別提到了牟宗三的婚事,所謂「宗三兄婚事,兄可令為力否?弟看原來之人恐無一定成功之希望」(《致徐復觀》,《唐君毅全集》,卷二十六,《書簡》,頁70)。既顯示了唐君毅對牟宗三的關心,無形中也透露了後者的失落。唐君毅在1956年10月與程兆熊的信中,也曾言及牟宗三感情生活上的孤寂,並囑托程兆熊代為物色太太。他在信中寫道:

宗兄事,有一日深夜,彼曾至旅館談至二時而去,其心情所感,皆所謂事在性情之際,非言語所能盡。弟亦只能體會得之。後彼來言,亦所言所談未能盡其感傷。人之精神生活不能只孤懷長往,日常生活亦不能在寂天寂地中,此必須要有人相共,此要在有一家庭。望兄多為之留意也。(《書簡》,《唐君毅全集》,卷二十六,頁190)

1970年唐君毅與程兆熊、徐復觀、牟宗三合影(從左至右)

顯然,牟宗三一直為愛情和婚姻的問題苦惱,曾經專門到唐君毅那里訴說心事。但始終沒有結果的情況一直到1956年都沒有改變。可惜的是,牟宗三在愛情和婚姻方面,遠不如唐君毅幸運(唐君毅也是一位極重感情的人,但唐君毅在愛情和婚姻的問題上,比牟宗三幸運得多。他與妻子謝廷光女士的愛情與婚姻故事,僅由《全集》卷二十五所載《致廷光書》即可見一斑,足以另外專文探討,此處不贅),他一直未能遇到一位足以令其情感得到安頓並在生活上能夠精心照料他的女性。

不過,在1955年底之前,牟宗三曾經與一女子交往,並一度想與該女子成婚。但是,該女子曾已婚並育有一子,也經歷過不少生活的磨難。這件事想必牟宗三也一如既往地對唐君毅訴說過。然而唐君毅並不讚成,勸說牟宗三終止這一關係。最終牟宗三聽從了唐君毅的建議,結束了與那位女子的交往。這件事情,在1955年12月25日唐君毅致牟宗三的信中有所記載:

宗三兄:十二月二十日示昨日奉到。知兄已決定遣歸某女,己為之欣慰,亦殊深慨嘆。在某女方面,自不免受一創傷,因彼亦人子也。唯彼有一小孩,其所歷風塵中之甘苦已多,當可淡然過之。兄以拔之於風塵之心,此在古人納之為婢妾,亦未妨不可,然終不足當君子之配,因其以往生活已使其心思散亂,蕓蕓眾生皆舊習難除,終成家庭之禍。此處只能運慧劍斷葛藤。人與人之間既有一段關係,惻怛之情亦必與一般人情相裹挾而俱動,遣之以誠並為其前途祝福斯可矣!(《書簡》,《唐君毅全集》,卷二十六,頁166)

從這封信的內容來看,是唐君毅給牟宗三的回信。之前牟宗三來信,就是告訴唐君毅他已經決定終止了與那位女子的關係,所謂「遣歸某女」。既然牟宗三的信在1955年12月22日,說明這段關係在此之前發生而至此已經結束。在我目前看到的牟宗三給唐君毅的書信中,沒有1955年12月22日的這一封。但由唐君毅的書信可見,這位女子似乎有過風塵的經歷。在唐君毅看來是不配與牟宗三成婚的,所謂「不足當君子之配」。但是,從唐君毅的敘述來看,牟宗三顯然是對那位女子動了真情的。而牟宗三能夠一度不顧那位女子的出身和經歷,或許只能從愛情的角度予以解釋了。可是,這一段大概令牟宗三萌生了愛情並一度打算以婚姻相成全的經歷,最終也沒有結果。

總之,從1950到1956年這幾年之間,牟宗三有過數次感情甚至婚姻的嘗試,但都未成功。從他給唐君毅和徐復觀的相關書信來看,牟宗三自己常常滿懷希望,以為能夠成功。這一點,說明他一直懷有對愛情和婚姻的追求。無論如何,牟宗三在愛情問題上遭遇的挫折與失落,特別是他自己的情感因此而生的種種起伏跌宕,在他的這些書信中,得到了無比生動與清晰的呈現。

因愛情失意而曾經荒唐,

雖一度荒唐而靈明未滅

正是由於在希望與失望之間的多次跌落,不能不使牟宗三心灰意冷,以至於一度落入「醇酒婦人」的放任與頹廢生活之中。這一點,從牟宗三分別在1953年初和年尾給唐君毅的兩封信中,可以很清楚地看到:

弟在此孤寂苦悶,只說抽象的話,又所謂醇酒婦人,已不光是婚姻問題,客觀方面亦有使然之勢。

弟在此太孤,所以才想婚事。這本是孤寂中的反動,所以是消極的,消極的本不易成也。弟現在生活上常有破裂之感,不是圓盈飽滿的。即軀殼生活方面常有寧願醇酒婦人之感,而心靈亦只凝縮而為著書事,書寫出來就算了,這就是破裂。不能進德修業,日進無疆,此可哀也。然順世俯仰,荒腔走調,玩弄小聰明以藝大道,則不肯為。

這兩封信,前者在1953年1月9日,後者在1953年12月11日。兩封信中都提到「醇酒婦人」,後一封中甚至對「常有寧願醇酒婦人之感」直言不諱,足見牟宗三的戀愛與婚事在這一整年中已經毫無進展,完全擱置。根據這兩封信中牟宗三的自我陳述,我們可以想像,在他一整年的生活中,除了讀書、寫作、講學,其餘恐怕多是與酒色相伴渡過的。

這種情況,在唐君毅的書信中可以得到印證。1952年12月19日,唐君毅在與徐復觀的信中,恰好也提到牟宗三「寧醇酒婦人」的自我陳述,並表達了自己的掛念之情,希望能和徐復觀一道,幫助牟宗三盡快解決婚姻的問題。唐君毅的信是這樣寫的:

宗三兄來函,言及其近來心境,精神只凝聚於著書,現實生活上太孤寂,有寧醇酒婦人之感。弟甚為掛念。其婚事亟須想一辦法,使其精神趨乎順,否則將更趨高亢,社會亦更接不上。彼乃天才型人,不易為人所了解也。(《致徐復觀》,《書簡》,《唐君毅全集》,卷二十六,頁79)

但是,「醇酒婦人」顯然不過是一種外在的虛無,絲毫不能解決牟宗三情感上的問題。他在這兩封信中反復自陳的「孤寂」「孤」,正是其心情的寫照。此外,「醇酒婦人」只是牟宗三在愛情和婚事無望情況下的一度消沉,可以說是「孤寂」中的一度荒唐,他自己對這種消沉與荒唐,其實是一直反觀自照,知其為「破裂」生活的。第二封信的最後兩段話,正說明了牟宗三不僅對自己的行為十分自覺,更能夠向唐君毅坦陳這種「破裂」的生活,並直接自我反省和批評,所謂「不能進德修業,日進無疆,此可哀也」。並且,在這種破裂的生活中,牟宗三也始終沒有放棄自己在社會生活中立身處世的基本原則,不肯去「順世俯仰,荒腔走調,玩弄小聰明以藝大道」。由此可見,愛情與婚姻的極度挫折,雖然使得牟宗三一度在現實生活中陷入「醇酒婦人」的「破裂」之相,但其內心的靈明,卻時刻未有絲毫的熄滅。他能在給唐君毅的信中剖析自己的心緒,足可見這一點。

倫理生活:

愛情追尋的終結

牟宗三極為強調和注重所謂「存在的感受」。這一點,在其《五十自述》等作品中有著極為生動因而感人甚深的描寫和流露。而這些年間在愛情方面的挫折,一定令他「存在的感受」獲得了極大地激發。他曾經有一次致函唐君毅,細致地向唐君毅描述了他在現實生活中「時有如軀體橫陳曠野」的心境。對此,唐君毅有一封長信回復,詳細描述了自己存在的感受,可謂「同情的共鳴」。在「將心比心」的基礎上,唐君毅勸牟宗三在現實的倫理家庭生活上有所安頓。由唐君毅的回信,也足以印證牟宗三因愛情問題的刺激而在個人情感世界里的掙扎以及缺乏家庭倫理生活的孤寂。唐君毅1955年11月10日《致牟宗三》的這封信是這樣寫的:

兄來函所述兄現實生活上之心境,時有如軀體橫陳曠野之感,頗令弟生感動。唯弟於此不盡完全體會。弟在大學讀書及大學畢業後之數年中,其時尚未與兄相遇,亦常有種種荒涼空虛之感。有時從此中升起許多向上之感情,有時亦生起向下沉墮之意,並曾著文讚美自殺。一次於夜間,曾覺此身橫陳於床上,如一大蠕動之蟲,甚覺可怖;此心如與此身不相屬而隔離,但旋即相合。又有兩次見日月蝕時,聞民間敲栔鼓驅天狗,心中覺有無限感動。此感動中有宇宙性悲戚,亦有對自己生命之感傷。此等等感覺,近來亦不全斷,但較少。此亦不必與兄感相類。但弟只能憑此等經驗體會兄所感。弟意吾人之生理的有機體與自然的原始生命,對人之純精神生活與外在之自然世界間,實有二面之原始的生疏與深淵之間隔。此在常人生活中,或因兩邊之山谷皆傾圮,或因由他人之心靈代為搭橋,故似兩面過去皆無困難,亦不覺此中有何問題。此可算為較健康之生活型。唯因其不感此中之問題,亦即有一無明。但人在孤獨寂寞中生活過久,而其用心又素向抽象遙遠之境地或慕超越世俗之理想者(此處「在孤獨寂寞中生活過久,而其用心又素向抽象遙遠之境地或慕超越世俗之理想者」,直接所指的自然是牟宗三,而古今中外很多思想家和學者,恐怕也都在不同程度上適用於這種描述),則其精神先已向曠野而遠馳,於是其再回來,即將感此原始的生疏與深淵之間隔,如覺不能再回到其原始生命。而此時即可生一種如Kiekagaard所謂存在之怖栗感。此怖栗感在交叉之深淵之上,說不出屬於那面,亦非傳統之神魔人禽交界之謂,而只當為一存在之實感。而此感中本當有一無限之空虛與荒涼。但人於此深淵前,亦可由縱跳而回至其自然的原始生命與生理之有機體中。而此縱跳之力,則可使吾人落於此後者之黑暗中。此黑暗及後者中之本能欲望與諸般之業力,此由於人之前生或源遠流長之人類生命之往史,與其往史之通於原始人類生命、生物生命處,皆可說。到此方成魔障,而見精神之危機。而人再由此跳出時,則上述之無限之荒涼與空虛,即成為自覺的而如自四方八面迫脅而來。弟想兄近來之所感,當屬於此最後階段一類。此是由兄之精神生活之振幅較他人為大,故此感特別明朗。而其來源,亦在兄二十年來之缺乏直接之倫理生活。因此中只有直接之倫理生活可自然彌縫人之自然生命與外在世界及精神生活世界之原始之深淵,即上所謂搭橋是也。而舍此,則只能求之於宗教。但在此之宗教生活,太艱苦,不同世俗人信宗教之安穩。Kiekagaard於此亦是在掙扎中。故弟意兄之生活仍須有直接之倫理生活,夫婦父子師生等是倫理的,此可搭上述之橋。但非倫理的生活則不然。在和尚雖不婚,但其共同之生活亦可去孤獨。而在家人缺倫理生活,其精神上之擔負,則至少倍之。熊先生晚年養女,亦為倫理生活。要見此事之不可少。況兄之精神生活振幅尤大耶?相距千里,弟亦不知將何以告慰,亦不知天意之何所在。然兄之為大根器,則請兄更不復疑。(《書簡》,《唐君毅全集》,卷二十六,頁162-163)

牟宗三在個人情感方面的掙扎與孤寂,一直持續到1958年他和趙惠元女士成婚才方告結束。不過,這個時候,對牟宗三來說,婚姻或許多半已經成了他所謂「能找一個人照顧生活就算了」的事,愛情的因素恐怕也已經所剩無幾。當然,這並不意味他後來的婚姻沒有感情,只是那種感情,也許更多地已經體現為親情而非愛情了。晚年的牟宗三在給孫女鴻貞的信中,有這樣一段沉痛的話:

我這個家並不是很健全的。你叔叔是個廢人,你奶奶也不是很諧和的。而我也老了。

如此來看的話,他在《五十自述》中回憶那個馬戲團的少女時,之所以會寫下「這是我一生唯一的一次愛情之流露,此後再也沒有那種乾淨無邪而又是戀情的愛憐心境了」這樣的話,或許就不難理解了。

(本文為作者《牟宗三的情感世界及其覺情說》節選)

彭國翔

浙江大學哲學系教授

·END·

本文首發於《澎湃新聞·上海書評》,歡迎點擊下載「澎湃新聞」app訂閱。點擊左下方「閱讀原文」訪問《上海書評》主頁(shrb.thepaper.cn)。

.