尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接

來源 / 王小琉

「民以食為天」,作為與人們生活息息相幹的產業,農業的顛覆與重構正在成為一個產業新風口。隨著越來越多的AI算法、大數據和雲計算等技術將被應用其中,低效的農業生產將成為歷史,農業數字化已成為新時代的重點。

當近年來「農產品上行」、「數字農業」等詞語開始頻繁出現之時,各大互聯網巨頭與新貴們在科技興農路上的發力動作也愈發頻繁。BATJ等中國科技互聯網第一梯隊均重倉農業,將農業視為繞不開的增量市場,也開始推進農業的數字化與智慧化改造升級。從上遊賦能農業生產,中遊對於供應鏈的數字改造,再到下遊產品銷售的數字化搭建……

1

科技下鄉:新電商平臺的助農新戰事

而在更細分的電商領域,隨著各大電商平臺紛紛加入農業電商的投入力度,預示著中國農業科技進入發展高速期已成定局。

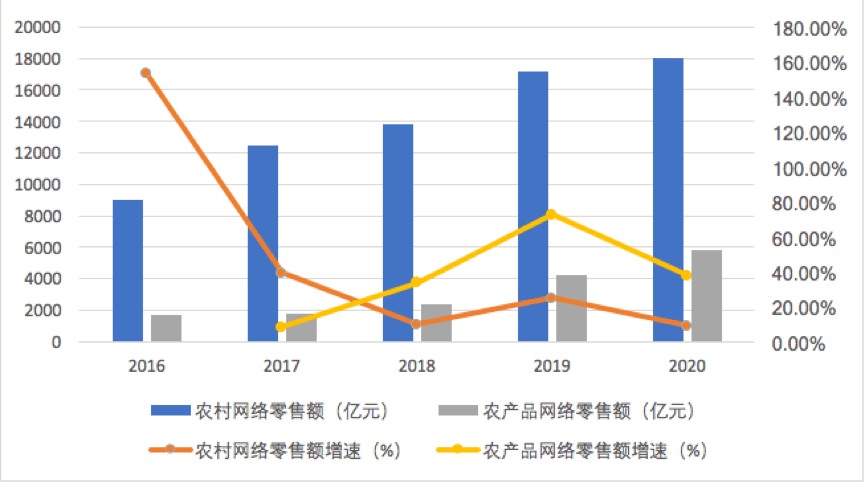

▲我國農村電商發展狀況,圖片來自《2021農村電商發展趨勢報告》。

新華社了望智庫最近發布了《2021農村電商發展趨勢報告》,對中國農村電商進行了系統的分析。

報告中指出一批新農人、新業態、新模式,繼續湧現在中國農村電商領域,推進農產品上行主流化發展。值得一提的是,報告中也用了大幅篇幅介紹了以拼多多新電商平臺帶來的賦能價值——如何以農業科技、人工智慧等技術持續賦能農產品上行。

農產品上行背後的「殺手鐧」基於拼多多的創新供應鏈。其採用的是生產端直連消費端的超短供應鏈模式。這種模式是由電商平臺來走進農戶的生產端,在農戶生產出農產品後,直接由電商進行整合銷售。在此模式下,去掉了繁瑣的中間環節,平臺就是經銷商和供應鏈,可以讓產品以最快的速度到達消費者手中,保證了產品的新鮮度,從而使利潤更多地留在了農民手中。

▲拼多多「農地雲拼」模式示意圖。

其中最讓人印象深刻的是「農地雲拼」模式,在過去的6年,拼多多將分散的農業產能和分散的農產品需求在雲端拼在了一起,形成一個虛擬的全國市場。這讓資訊化、數字化成果第一次大面積覆蓋到中國的邊遠地區,使得小農模式下的農產品大規模上行成為了可能。

過去,拼多多留給外界的印象一直是一家依靠「五環外」下沉市場打開新魔法門的電商平臺,通過表層的「拼購模式」和底層的重倉農業,讓拼多多在已經巨頭林立的電商領域沖出重圍。而最近其系列動作也表明,拼多多容易被人忽略的B面——最大的農產品上行平臺及其內在隱藏的科技基因。

事實上,從技術派新掌門陳磊接棒拼多多以後,便開始揮刀砍營銷,重投研發、倉配、農研。最新的Q3財報也可以窺探一角,拼多多本季度的營銷費用為100.506億元,環比減少3%,延續三個季度呈下降趨勢。公司本季度投入的研發費用為24.224億元,同比增長34%;研發人員占比約60%。

今年8月,拼多多設立「百億農研專項」,進一步推進拼多多重倉和深耕農業計劃的加速。陳磊也在Q3財報後表示,拼多多會將過去5年在營銷方面的重心更多地轉向研發,並利用拼多多在技術方面的優勢,進一步推進農業數字化。第三季度的利潤也將全部投入「百億農研專項」。

從農貨進城到科技下鄉,拼多多正在開啟新一輪農業國界的布局動作,實際上也反映出這家新電商平臺在極力撕掉僅僅是電商平臺角色的單一標簽,凸顯自己的科技屬性。

2

重倉科技賦農,拼多多的初心與戰力

當然,我們看待一切新技術、新業態都不能單純地以樂觀or悲觀做最終結論,畢竟從技術到商業盈利模式或脫虛入實的落地之間還存在著艱難的驚險一躍。對此,拼多多也思考得很清楚——如何讓技術沖出「實驗室」,如何將技術落地到具體場景中,真正實現降本增效才是真正價值的證明。

除卻「百億農研專項」、「農地雲拼」模式之外,2020年首屆「多多農研科技大賽」中的比賽項目也讓人印象深刻。利用作物生長模型、卷積算法等AI技術,青年科學家們成功在農研基地培育出「科技草莓」。與傳統種植方式相比,技術將草莓產量提升了196.32%,且投入產出比平均值高出傳統方式75.51%。今年,本次大賽為參賽團隊提出新的考驗:利用6個月時間,種出有高產量、高營養價值的番茄。

另一個值得稱讚的新模式是其參與制訂、引導標準化、統一化的生產、種植和管理。比如,在雲南,拼多多聯合雲南農科院熱經所,發起制訂雪蓮果的地方和國家行業標準,為整個行業提供參考。在此基礎上,還引入智慧農業系統,最終目標是優化土地資源配置,通過源頭優種優育來提高地區畝產值,帶動農戶增收。

……

縱觀中國各大田間地頭,可以看到拼多多正捋臂將拳,讓科技的力量悄然釋放。

從農貨進城切換到科技下鄉,讓外界也不禁好奇:對於一個電商平臺而言,這樣類似於「換車輪」的動作背後其進階邏輯又是什麼?

倘若將時間線拉長,回溯至各大電商平臺的出發點我們或許可以窺探一些端倪——淘寶的基本盤是服裝、京東持續深耕3C數位,而拼多多則靠下沉市場起家,紮根鄉土也讓「重農主義」一直刻在它的基因裡。「興於農而惠於農」也隨之成為自己接下來的差異化競爭策略。

在談及拼多多為何重註科技賦農,陳磊此前也曾稱:「致力改善農業,是拼多多自成立以來最重要的戰略。農業觸及所有人的日常生活,同時也是一個相對數字化率較低的領域。由於我們團隊中很多成員都是技術出身,我們希望能用技術為社會做貢獻,同時為農業現代化和農村振興貢獻力量,進而實現我們的使命,即‘普惠’、‘人為先’、‘更開放’。

這樣的回答在很多人看來只是公關話術,但在這個有很多領域正蛻變成乏善可陳的資本遊戲、甚至不惜參戰與菜販們搶奪飯碗的浮躁互聯網世界裡,卻呈現了一種樸素的科技觀,背後隱含的關鍵字是:不唯贏、致善式創新及大時代下的使命感。

而如果站在時間線的終點再回頭來看,科技與農業攜手,未來也能夠為拼多多開創一條相當寬廣的賽道。長期的技術和商業應用與場景的沉淀,勢必也會讓先行者隨著時間的推進而逐步進入新一輪繁盛的收獲季。

農業賽道盡管巨頭與資本蜂擁,但在洶湧的數字化浪潮中,相對於其它賽道互聯網發展的紅利還未滲透到供給鏈最底層的農戶,其養殖、種植技術仍停留在經驗之談、看天吃飯,鮮有人依靠專業技術和數字科技,還有諸多無人區需要先行者勇闖與探索。

而農業市場的廣闊市場前景也將給予捷足先登者以信心,相幹數據統計,中國每年農產業及食品總規模為9.3萬億元,農資為2.2萬億元,加在一起超過10萬億元。另據國際咨詢機構Research and Markets預測,到2025年全球智慧農業市值將達到683.89億美元。

與此同時技術已是互聯網下半場制勝的關鍵。和其它互聯網入局者一樣,拼多多正試圖以技術為驅動,推進一場擁抱產業的數字經濟實驗,這條護城河一旦建成,科技路徑最終會形成龐大的無形資產,呈現在拼多多面前的也將會是更廣闊的天地。

3

正在成為助力中國農業升級的新引擎

「授人以魚,不如授人以漁」。從拼多多科技興農的進擊路徑不難發現,其助農的核心並未僅僅止步於賣貨,而是在不斷增加農產品的附加值,增強鄉村自身的「造血能力」,助力中國農業向品牌化升級。

由此我們也看到了這種賦能下更多鮮活的成功案例不斷湧現:

在青藏高原腹地創業,年銷藜麥超千萬元的青年商家,今年在新電商平臺又打磨推出一款潛力爆品雜糧青稞;在四川大涼山年銷鹽源蘋果1500萬斤的拼多多店鋪,今年加入了新電商蘋果產業帶雙11狂歡;電視劇《山海情》的原型、閩寧鎮上的留守婦女組建了一個電商扶貧車間,通過平臺把閩寧涼皮、蘑菇等產品銷往全寧夏;另外在拼多多等電商平臺的推進下,永定蜜柚、廣西芒果、贛南臍橙、度尾文旦柚等農產品一躍成為消費者口中的「爆品」……

▲2021年,文旦柚等地理標誌農產品在拼多多「觸網」,通過產地直發銷往全國。

以電商為切入點,從上遊生產環節的技術應用,到高效率的銷售平臺,再到完善的物流體系搭建完善之後,拼多多時下正以後端的消費拉動前端的生產,並把整個智慧農業技術體系逐漸建立起來。抽絲剝繭,拼多多其實正在下一盤事關長期主義抑或穿越周期的大棋局,以此促成一場由智能科技「領跑」的農業產業升級,從而形成助力鄉村振興的長效機制。

而毫無疑問的是,當隨著更多以拼多多為代表的互聯網新勢力們引領科技的力量競相躬身田間地壟之時,未來鄉村將被開辟成為推進產業結構升級的新戰場,中國農業數字化升級也將迎來重要的時間窗口。