生活

週二強冷空氣南下 北部濕冷探8度、高山有望降雪

生活中心/綜合報導氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示,今(19)日多雲時晴,白天北舒適中南微熱、早晚涼。北臺灣下午起雲量增多、晚轉有雨。各地區氣溫如下:北部15至22度,中部12至29度,南部12至30度,東部12至 …

健康

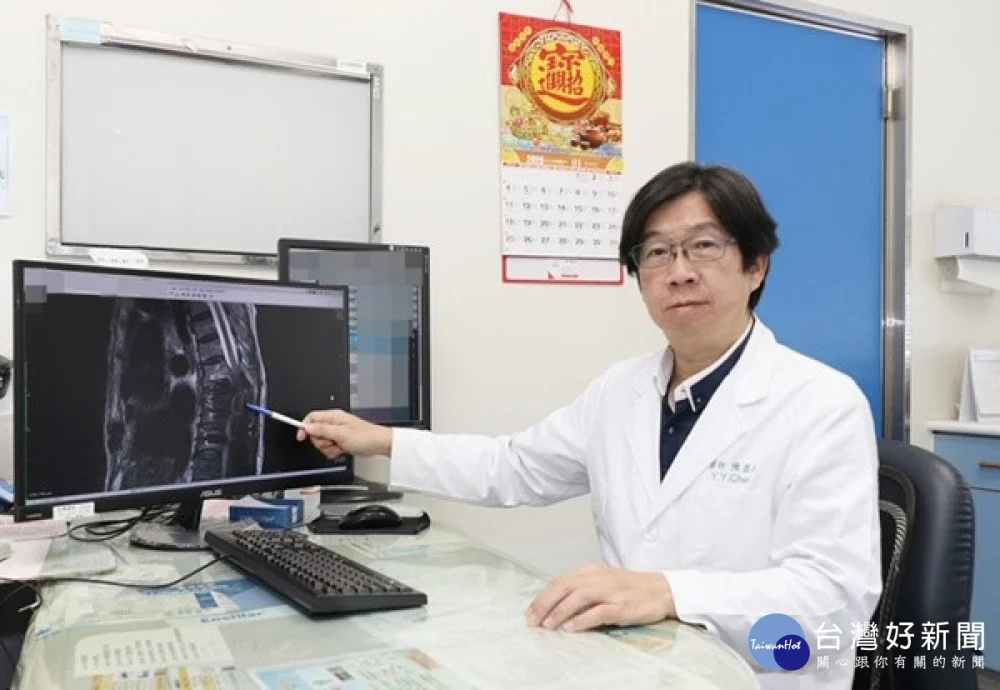

搬花盆脊椎骨折險下半身癱瘓 脊椎長節手術解危機

記者林重鎣/台中報導台中一位77歲的陳老太太之前因為退化性脊椎側彎併脊椎狹窄症接受脊椎矯正、減壓和固定融合手術,手術後恢復得不錯,很快就回到正常生活。陳老太太有一天在家整理盆栽搬動花盆時突然背部一陣劇痛,下半身突然無力跌坐在地上,兩個下肢癱 …

旅遊

台北畫刊/跟著《台北畫刊》迎新年! 從節慶體驗臺北日夜精彩

圖、文/臺北市政府觀光傳播局《台北畫刊》1月號以「節慶旅行」為題,帶領讀者感受臺北熱鬧的新春景致。一年之初,臺北以接連登場的台北年貨大街及台北燈節迎來濃厚的歡慶氛圍,臺北市觀光傳播局發行的1月號《台北畫刊》串聯張燈結綵的大稻埕與西門町、引領 …

政經

台美關稅談判團隊凱旋返國 鄭麗君:這是整個政府的努力

記者葉志成/桃園報導行政院長卓榮泰赴桃園機場迎接鄭麗君副院長一行,凱旋歸國。行政院鄭麗君副院長、經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領我方談判團隊於美東時間1月15日與美方談判團隊針對臺美關稅議題進行總結會議,達成四項談判目標,於19日搭機返抵 …