尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接

「較為優質的一部分人類,十有八九永遠不會滅亡。當太陽走向滅亡的時候,他們會從一個太陽系遷移到另一個太陽系。以人類的智慧和完美,生命沒有止境,它的進程永久不斷。」

撰文 | 白書旭

編輯 | 金莊維

提起網路遊戲,你想到了什麼?

曾經風靡世界、至今仍有大量擁躉和巨大影響力的《魔獸世界》?

在當代電子競技中有自己堅固的一席之地的《Dota》和《英雄聯盟》?

還是這兩年十分流行的「吃雞」遊戲?

又或者,你會聯想到網路遊戲成癮對青少年,甚至成年人正常學習、工作、生活產生的負面影響。

不過,除了研究成癮機制的科研人員,恐怕很少會有人把「網路遊戲」和「科學研究」聯繫在一起。今天我們要介紹一個非常特殊的網路遊戲,它也許從未風靡全球,但一直在玩家群體中以「難入門」、 「硬核」、「燒錢」著稱;它是中國和冰島的外交合作項目,也是最為長壽的網路遊戲之一。它叫《星戰前夜(Eve Online)》。最近幾年,它更是緊跟時代潮流,第一次在網路遊戲這樣的大型社區中,引入了需要大量普通人參與的公眾科學項目。

太空歌劇

Eve Online是一個以太空為背景的角色扮演遊戲,由冰島的CCP(Crowd Control Productions)遊戲公司製作並於2003年發行,遊戲至今仍有大量玩家活躍。

這個遊戲設定在包含超過7800個星系的遙遠星雲(虛構),玩家可以進行采礦、科研、製造、貿易等遊戲活動。遊戲中包含上百種設計風格和特點迥異的星艦、真實尺寸的星系和天體、玩家建立並控制的龐大星際聯盟,吸引許多科幻愛好者參與到這個由玩家親自譜寫的太空歌劇中來。

Eve Online的遊戲界面(圖片由作者提供)

這一遊戲自2003年發布以來,獲得了玩家的無數好評和遊戲界頒布的諸多獎項,它的國服更是成為了中國與冰島的外交項目,深受冰島政府重視。

而在2016年,CCP遊戲公司似乎已經不滿足於創造一個鮮活的、持續發展的虛擬科幻宇宙了,他們與瑞典的人類蛋白質圖譜計劃(Human Protein Atlas)、冰島的雷克雅未克大學(Reykjavík University)以及瑞士的MMOS公司(Massively Multiplayer Online Science)合作,在這一迄今為止最大規模的太空科幻沙盒網遊中,引入了一個公眾科學項目(Citizen Science Project)——「探索計劃(Project Discovery)」。

發論文、上封面

公眾科學項目是一類特殊的科研項目,科學家們通過一些方法將專業的科研內容分解、包裝,使得非專業的普通人也能參與到科研項目中,並做出貢獻。這樣的計劃一般利用普通的技能或生活中常見的資源,以龐大的參與人員基數來促使科學目的最終做到。一個典型的例子便是加州大學伯克利分校的研究者發起的SETI@home計劃,集眾人之力,在浩瀚宇宙中尋找外星文明。

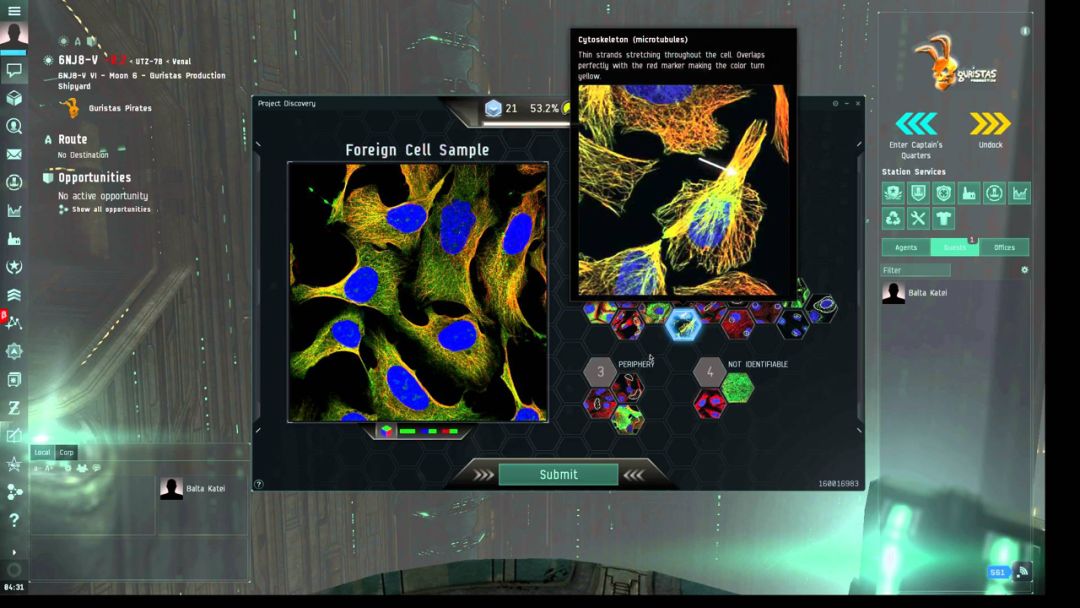

那麼「探索計劃」呢?第一期探索計劃由瑞典的HPA於2016年發起,內容是讓玩家幫助分析細胞圖譜(Cell Atlas)中的數據。

玩家將看到人體細胞進行熒光綠染色後的顯微照片,然後對照片裡的細胞結構和蛋白質分布進行分類。在一年多的時間裡,共有超過32萬名玩家分類了超過3300萬個樣本,最終甚至發現了一些科研界之前從未注意到的細胞結構分布模式。

第一期探索計劃結束以後,科學家們結合玩家們給出的結果和深度學習方法,發展出了一個更強大的學習算法,用於分類細胞結構和蛋白質的分布模式。相關結果發表於2018年9月的《自然•生物技術》,還光榮登上了雜誌封面。

探索計劃第一期的「小遊戲」界面(圖源:arstechnica.com)

系外行星大搜索

在第一期探索計劃結束並取得了良好的反響之後,CCP與雷克雅未克大學、MMOS公司和日內瓦大學(University of Geneva)合作,於2017年7月開啟了探索計劃的第二期。

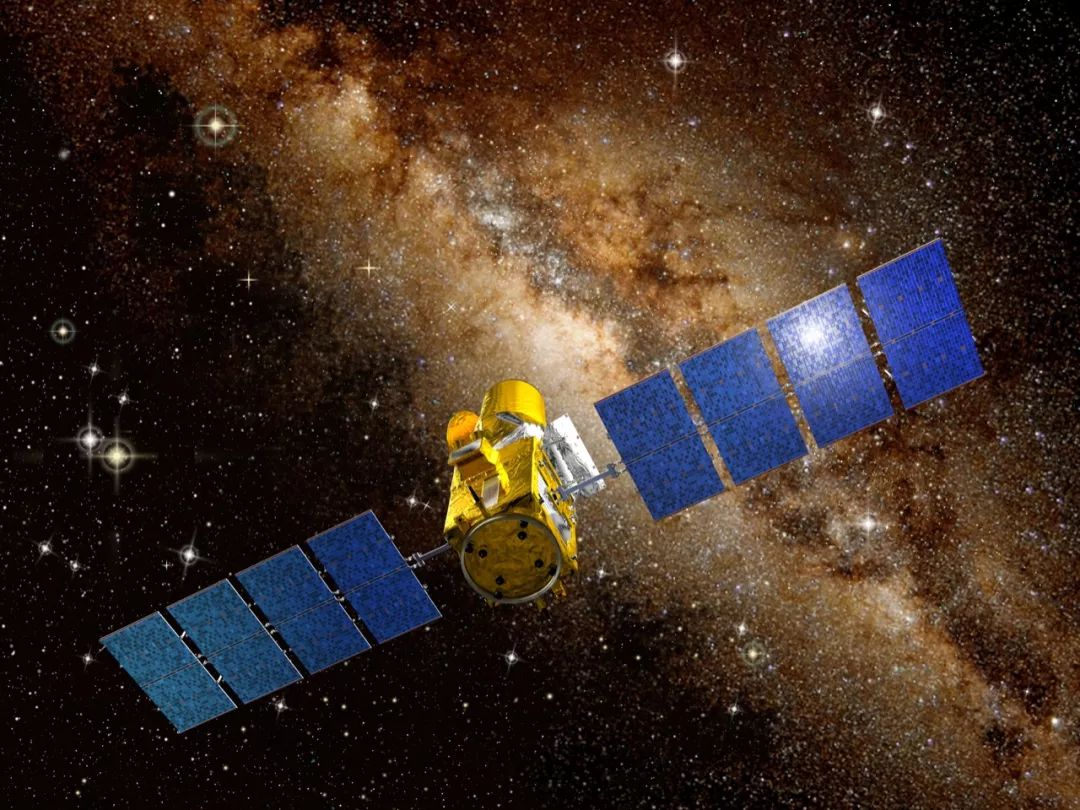

第二期的探索計劃要求玩家幫助分析CoRoT衛星記錄的數據。CoRoT全稱為Convection, Rotation et Transits planétaires(法語)或Convection, Rotation and planetary Transits(英語),意思是對流、自轉與行星掩蝕。該衛星由法國國家太空研究中心和歐洲空間局於2006年12月發射,2014年6月停止工作。它的科學任務包括兩項:搜尋短周期的類地系外行星,以及研究遙遠恒星的類太陽震動與星震學。

CoRoT衛星概念圖(圖源:esa.int)

探索計劃的第二期就與太陽系外行星搜索有關。所謂的太陽系外行星(extrasolar planets或exoplanets,簡稱系外行星),指的是環繞著一顆(或多顆)不是太陽的恒星公轉的行星,或者穿行於黑暗太空的流浪行星。目前探測系外行星的方法有不少,包括徑向速度法(radial velocity)、掩蝕法(transiting method)、引力微透鏡法(microlensing)、直接成像法(direct imaging)等。

有趣的是,探索計劃第二期的首席科學家,瑞士天文學家Michel G. E. Mayor,帶領他的團隊於1995年發現了飛馬座51b。這是第一次在類似太陽的主序星周圍,利用徑向速度法發現系外行星。這顆巨大的行星以4天周期公轉一周,很有可能是一顆氣體巨星。

CoRoT衛星所採用的觀測手段是掩蝕法。它在持續7年5個月的任務中累積了大量數據,需要龐大的人力、物力進行分析。現在,這一艱巨的任務落到了遊戲Eve Online的玩家們的肩上。

原理

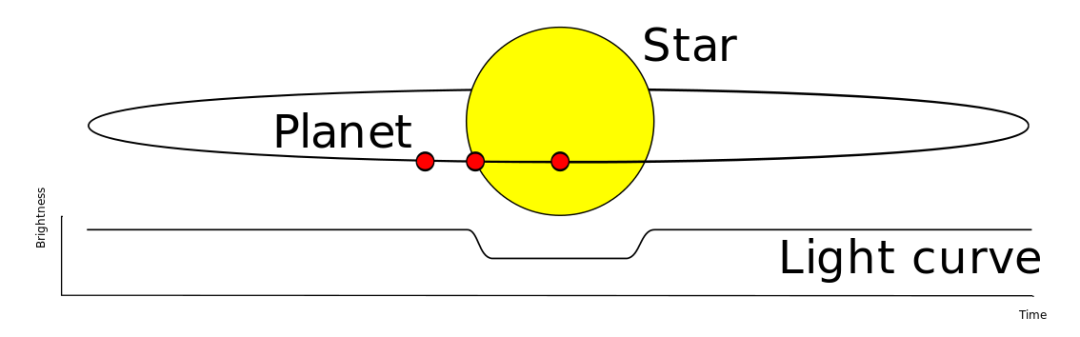

什麼是掩蝕?行星在經過觀察者與恒星之間時,對恒星產生了擋光的效果,因此在觀察者看來,恒星變暗了,這就是掩蝕(transit,也叫凌星)。

掩蝕方法示意圖(圖源:wikipedia)

這一方法的缺陷在於,掩蝕現象出現的幾率不大。但是考慮到銀河系的恒星基數,我們依然可以比較容易地通過空間項目(例如前文提到的CoRoT衛星)來進行恒星光度曲線的記錄,以期探測到系外行星對恒星的掩蝕的發生。

此外,掩蝕法可以測量行星的大小,再用其它方法測出它的質量,就可以估算出行星的密度,進而研究行星的結構。更加重要的是,通過行星掩蝕對恒星光譜的影響,我們可以分析行星自身的光譜特徵,以此對行星大氣有所了解,甚至可能在系外行星中探測有機分子和氧氣、水蒸氣的存在。

盡管掩蝕法的原理比較易懂,但實際上望遠鏡取得的數據遠遠沒有這麼清晰、直觀。首先,恒星本身的光度並非恒定。有的恒星的光度會周期性變化,周期可長可短;有的恒星則可能有光度的躍變,甚至能偽裝成類似行星掩蝕的凹坑。其次,即使是普通的恒星,我們在采集光度數據的時候,也不可避免會有各種誤差,形成數據的噪聲。很多情況下,行星掩蝕造成的光度下降會完全隱藏在噪聲中,不經過一定的訓練、不仔細觀察光變曲線,我們幾乎看不到掩蝕的跡象。

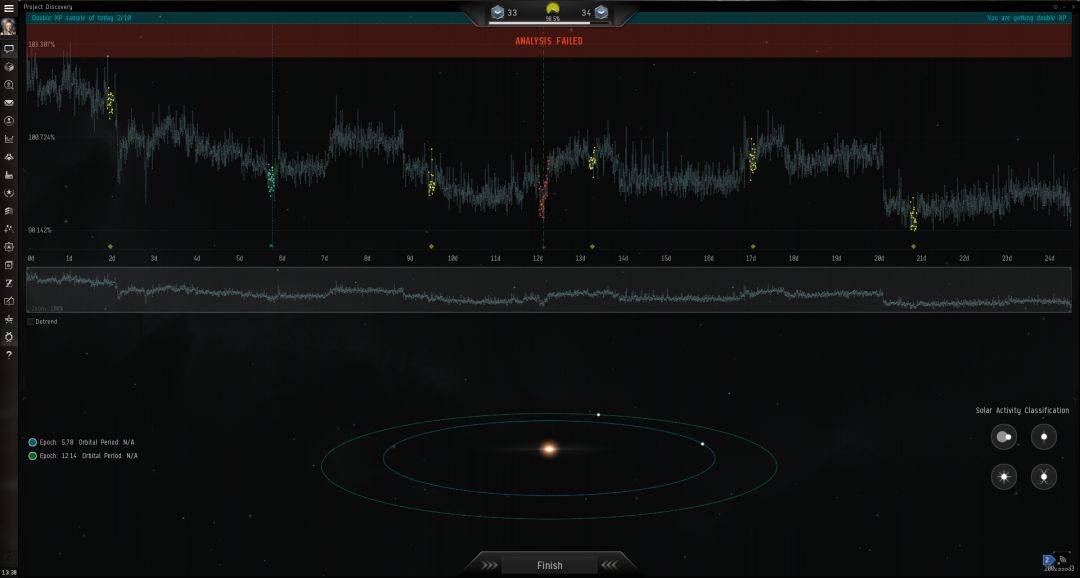

在遊戲Eve Online中,系統會先喂給玩家一些假的教學數據進行訓練。教學數據一般是人為生成的必然帶有/不帶有行星周期性掩蝕造成的凹坑的光變曲線,或是一些已經通過掩蝕法確認存在系外行星的目標的光變曲線。

這是一個教學數據,綠色代表玩家找到了正確的光度下降凹坑,黃色代表被忽略了的凹坑,紅色代表並非系外行星造成的掩蝕現象。從這個例子中也可以看到,信號會被隱藏在噪聲中。(圖片由作者提供)

等到玩家通過教程後,系統才會逐漸給玩家派發一些真正的CoRoT望遠鏡接收到的數據,並間歇地隨機夾雜假的教學數據喂給玩家,以防止玩家亂點提交,剔除出不具備參考價值的結果。當玩家持續正確找到教學數據中行星掩蝕的跡象後,系統會提升玩家的準確度數據,而錯誤的判斷則會降低準確度。

每分析完一組數據,無論真實與否,玩家都會獲得遊戲幣和經驗值的獎勵。準確率越高,遊戲幣獎勵越多,而經驗值可以提升探索等級,每達到一些等級都能獲得遊戲內物品的獎勵。很容易猜出,準確率高的玩家對真實數據做出的判斷,一般參考價值會更高。

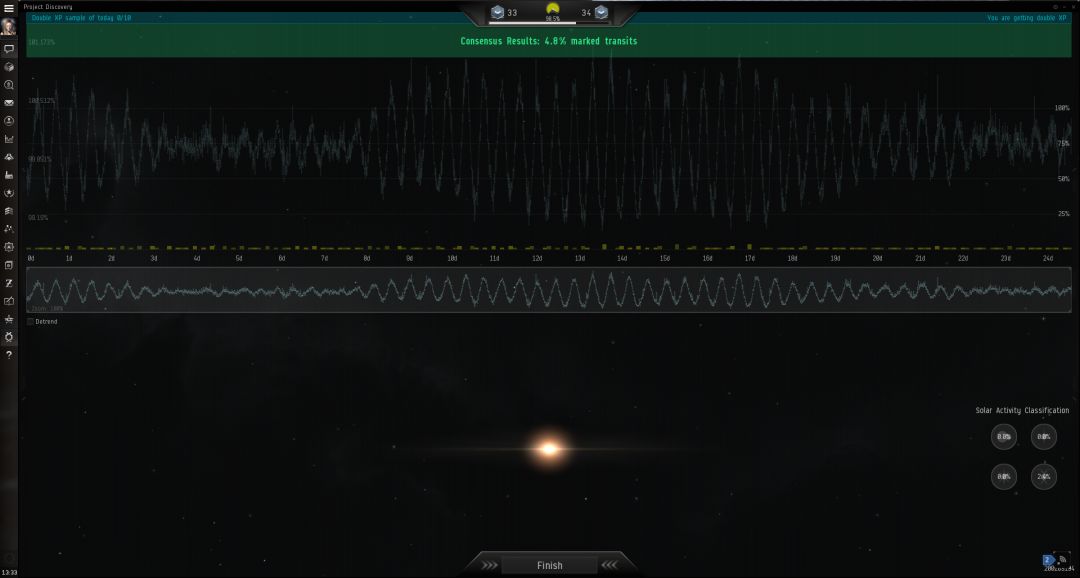

這是一個真實數據的案例。系統不會給你反饋正確與否的信息,只會告訴你分析過這個數據的玩家,有多少比例認為某一處有行星掩蝕所造成的光變。(圖片由作者提供)

當然,具體的操作還要複雜一些。可以說,只有通過不斷訓練自己大腦的「神經網路」,才能提高判斷的準確程度。

前蘇聯火箭之父、現代宇航學和火箭理論的奠基人Konstantin E. Tsiolkovsky曾經說過這樣一段話:

The finer part of mankind will, in all likelihood, never perish — they will migrate from sun to sun as they go out. And so there is no end to life, to intellect and the perfection of humanity. Its progress is everlasting.

較為優質的一部分人類,十有八九永遠不會滅亡。當太陽走向滅亡的時候,他們會從一個太陽系遷移到另一個太陽系。以人類的智慧和完美,生命沒有止境,它的進程永久不斷。

迄今為止,我們已經發現了幾千顆太陽系外行星,其中有不少和地球十分類似的行星。有的類地行星甚至處於母恒星的宜居帶(Circumstellar Habitable Zone)中,有可能存在液態水,甚至可能支持生命的存在。在這些星球以及更多有待發現的星球中,也許就隱藏著未來人類的新家園,甚至是外星文明存在的跡象呢!

參考資料

[1] https://www.eveonline.com/

[2] https://www.eveonline.com/discovery/

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Eve_Online

[4] https://wiki.eveuniversity.org/Project_Discovery:_Human_Protein_Atlas

[5] https://www.nature.com/articles/nbt.4225

[6] https://www.eveonline.com/article/project-discovery-needs-you/

[7] https://www.eveonline.com/article/exoplanets-the-next-phase-of-project-discovery

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/CoRoT

[9] https://www.zhihu.com/question/67459710/answer/253044226

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_detecting_exoplanets

[11] http://www.iac.es/proyecto/tep/transitmet.html

文章頭圖及封面圖片來源:eveonline.com

來源:賽先生

編輯:Quanta Yuan