尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️

1977年三月的一天,上海青年戴自中清晨早起,展閱一部詞集,然後用毛筆恭恭敬敬地從「序」開始抄錄:

今年春,泛舟石湖。湖澄如鏡,與遠山為際。微風蕩襟,水波相屬。舟中展祖棻詞,湖山之美,與詞境合而為一,心有玄感,不能以言宣也。祖棻寫《涉江詞》成,乞予序首,蓋數年於茲……之數君者,見必論詞,論詞必及祖棻。之數君者,皆不輕許人,獨於祖棻詞詠嘆讚譽如一口。於是友人素不為詞者,亦競取傳抄,詫為未有。當世得名之盛,蓋過於易安遠矣。……

作序人為章太炎高足汪旭初(東)先生,序中描摹的沈祖棻妍妙才情,僅從引文可知。沈祖棻筆底煙霞自瑰奇,她的《涉江詞》,窈然以舒,頗多靈襟綺思。尤其難得的是,戴自中蓼蟲忘辛,風雨挑燈,用秀潤的行楷,從汪東「序」開始,抄《涉江詞》百首後,記載了沈尹默先生當年的一樁詩詞舊事。

起因倒也難得。原來,戴自中在整理老師沈尹默先生的遺著時,偶爾發現老師在重慶時的手抄詞一冊,中錄四十闋婉約詞,多有黍離之悲,病疾之痛,用句尖新,情感真摯。可惜的是,沒有書名,也沒有作者名。平時,戴自中多見老師書寫自己所作詩詞,如今卻見到他用小楷細心抄寫別人的詞作,更可以見出所抄之詞的絕妙。

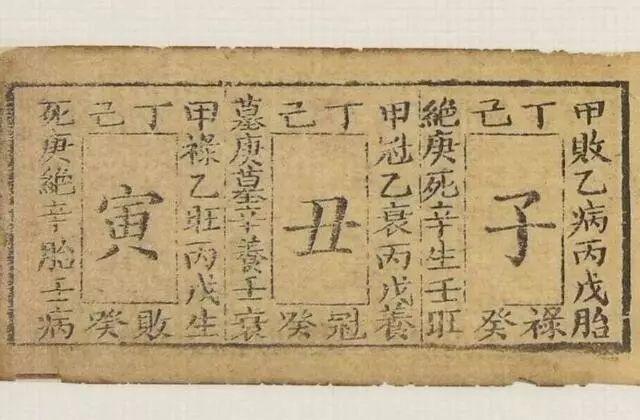

其中有《喜遷鶯》一闋,註中提及作者有《微波詞》(上圖)。有回戴自中在拜訪名畫家謝稚柳先生時,就問《微波詞》作者為誰。謝先生起初也說不知道,後聽戴自中詳述詞中內容,又了解到作者曾入醫院開刀,且有「誰念未褪香斑」之句,立刻欣然感嘆道:「我知道了,這人是寄庵先生入門的弟子沈祖棻。」戴自中這才知曉這位錦心繡口的女詞人的姓名和她「沈斜陽」的美譽。他於是寫下了一首《鷓鴣天》以致感念:

漱玉清詞一代才,亂離愁病只堪哀。十年烽火關山路,都上心頭筆底來。 尋往事,化塵埃,天翻地覆笑顏開。更從詞里求新制,憑假先生妙手栽。

那時,戴自中與前輩文壇大家施蟄存先生多有往來。一次從施先生那里偶然得知,沈祖棻、程千帆夫婦正在上海。他頓時萌發前往拜訪的念頭。為了不致唐突,他想找人寫封信介紹。他想到,蔣維崧和程沈二人關係甚好,而老師沈尹默先生和蔣維崧在重慶時候交往甚密,沈尹默也曾是蔣維崧的老師,是篆刻名家喬大壯把蔣維崧引薦給沈尹默先生的。沈先生不僅欣然收蔣先生為弟子,還將多年研究書法的成果《執筆五字法》手書一冊給他,從中可以看出沈先生對蔣維崧的喜愛與期待。於是,借著這層關係,戴自中寫信給遠在山東的蔣維崧,讓蔣先生寫一封介紹信,自己好去拜訪程沈二人。

蔣維崧的介紹信很快就寫好寄來了。拿到介紹信後,戴自中喜不自禁,來到施蟄存先生的家里,將蔣維崧信展示給施先生看。施先生一看即笑著說:「去拜訪沈祖棻哪用蔣先生的介紹信,我就是介紹信。」一邊說,一邊將蔣維崧的介紹信擱至一旁。同時,將沈祖棻在上海的住址給了戴自中。施蟄存與沈祖棻早在四十年代就有文字之交,只是戴自中不知罷了。

陽春三月的一個上午,因了施蟄存的介紹,戴自中鼓足勇氣,去拜訪程千帆和沈祖棻兩位先生。在沈祖棻住處,年青的詩人恭恭敬敬地將沈尹默在重慶時抄寫的沈祖棻詞(卷三、卷四)給了女詞人。他只記得當時沈祖棻很高興,並得以聆聽程沈二人的教誨。在戴自中眼中,程先生藹然,沈先生親切,竟與他這個晚輩相談長達兩個鐘頭。回來的路上,他的心里充滿了感慨。夜靜閒暇時分,他又開始吟誦這位女詞人的詞了。

雖然時間遙遠,記憶模糊,戴自中已記不清當年拜訪的地點,但當時見面的那種愉悅心情他仍然記憶猶新。

沒有想到的是,沒過多久,就傳來沈祖棻在返家途中遭遇車禍的噩耗。在他心中,沈祖棻宛若詞仙,有周清真的逸韻,也有李易安的風度,如此才情,卻竟遭遇如此不測。他的內心流淌過陣陣憂傷,又懷戀起曾抄錄的那些《涉江詞》的雅調,惋嘆許久,於同年七月十日,作了一首《水龍吟》悼挽這位才女詞人:

夕陽乍斂平蕪,斷腸送卻詞仙去。清真逸韻,易安風度,才情如許。採取芙蓉,涉江雅調,旗亭傳譜。甚從今以後,尋聲按律,更誰琢,黃花句?海內聲家有數。嘆清吟、宮商無主。經年景仰,一番邂逅,春申江路。噩耗驚心,疑真疑幻,人天終古。剩中宵雪涕,傷懷無語,為靈均賦。

在戴自中老師的書房隨緣草堂里,聽他講述當年拜訪沈祖棻的那段往事,不禁讓人唏噓感慨。那時的青年書家如今已成皤然老者,雖已四十餘年過去,但戴老師對那「七十年代的斜陽」沈祖棻仍記憶雋永,並沒有因為時間久遠而退色。

曾問戴老師為什麼沒把這件事寫下來,他只是撫弄筆端,搖頭不語。不便深問,也許因為當年抄錄詞集的心緒已化為深深思念,一切盡在不言中。

丁酉年深冬,我曾徜徉珞珈山麓,聞著一陣陣的羅浮寒香,去尋蘇雪林蹤跡,也覓沈祖棻舊事。在武大五區,見一對老夫妻蹣跚前來,向他們打聽程千帆、沈祖棻,搖搖頭說不知,再打聽蘇雪林所住的特二區的地址,才知現在也已物是人非。幸好程千帆與沈祖棻曾住的九區還在。於是,向九區行進,經過一排排鬱鬱蒼蒼的舊公寓樓,七折八拐,穿樓過道,一路走,一路思。最後來到東湖的碼頭。那時的九區在一位學者的筆下,其實是頗為荒涼不堪的:

小碼頭在東湖之濱,距離生活區的二區太遠,買菜、看病、發信都要走老遠的路。現在從二區到九區都有馬路相通,兩邊高樓林立,十分熱鬧了。但當時進入三區後,兩邊都是山坡和小樹林,越往東走越荒涼,一到晚上,到處漆黑一片……

沈祖棻曾作詩記錄在這里居住時的情景:「憶昔移居日,山空少四鄰。道途絕燈火,蛇蝮伏荊榛。昏夜寂如死,暗林疑有人。……」就是這樣的湖邊荒村,她住了有十年之久,直到去世。

往事如煙,女詞人在武大的昔日行蹤,已杳不可尋了。

辛卯年秋,從山東大學參加李清照國際學術研討會坐高鐵回來。想著山東大學學者王小舒的點評之語,他對「當代李清照」沈祖棻也頗有憶念之情,說起她沉咽多風的詞作與志潔行芳的為人。再望車窗外暮靄沉沉的斜陽,腦海里惟縈繞一句「有斜陽處有春愁」。

2018.9.28 改於滬上清徽小築

本文刊2019年1月16日《文匯報 筆會》

點擊「閱讀原文」可跳轉至《甜如蜜》購買網頁

【筆會近期作品推薦】

遲子建:從富春江到碩莪館,追尋鬱達夫的步履

徐建融:觀上博「丹青寶筏」想到董其昌身後是非

楊燕迪:舒伯特的「早」與「晚」

孫琴安:李杜並論我沒意見,王維的座次在哪里

顧錚:在瀏海粟美術館看劉抗的相冊

陳大康:榮國府的總管房和管家們

李皖: 在一千個小丑中,確認了眼神

沈嘉祿:手背上的一撮鹽

舒飛廉:送燈油+拖板車