尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接

作者 / 呂世明

「痛定思痛,以後我們公司主控的項目,不會再和流量小生合作了。」

在史上最「亂」暑期檔的中旬,筆者在早茶店與一家一線影視公司的朋友,聊到了這個話題。

沒有人能否認流量明星的影響力,沒有人能否認確實有大把電影依靠流量明星獲得超出預期的利益。但現在,我們要提出質疑,甚至說,否定。

雖然片面,但《我不是藥神》這樣一部沒有任何當紅流量小生出演的2D劇情片,可以連勝李易峰和彭于晏兩大當紅流量小生。

再回望春節檔,《紅海行動》《唐人街探案2》也沒有那些有著通天流量的明星,國內電影市場僅僅想依靠流量小生的時日已經過去。

作用為負

不敢再用「流量小生」的六個原因

從今年看,已經上映排名前十的華語影片,純粹依賴和主打明星個人牌的僅有《後來的我們》和《動物世界》,但前者更多依賴「情懷效益」,後者雖有類型突破,但目前尚未做到盈利。

像《紅海行動》、《唐人街探案2》和《我不是藥神》則更多依賴內容和題材優勢,演員、導演的話題性,其他非電影內容因素對票房影響甚微。

目前國內男星,如果我們把85後帥氣臉龐定義為小鮮肉的話,票房成績最好的是井柏然、劉昊然、鄭愷、韓庚、林更新等,但他們主要的代表作品均是大題材、重點項目和IP延續項目。或者說他們的角色具有互換性,相比演員本身而言,替換成其他演員出演,並不會影響到項目本身的成績。

那麼目前使用流量小生都要面臨什麼問題和風險呢?

1.紮戲嚴重。每個劇組和拍攝場地駐留的時間極短,正常一部電影、電視劇需要最少三到六個月的拍攝周期,但很多演員甚至只會停留一周左右便抽身離開。

2.缺乏行業制約。紮戲、摳圖、難伺候、耍大牌是目前絕大多數流量小生的通病,沒有行業規則的限定,自身也沒有好的職業操守,把緋聞作為登上熱搜占據流量的工具。

3.更多灰色費用的支出。大部分影視劇更多依賴小鮮肉是看重他們在影片宣傳期可以提供更多的熱度和流量支持。事實上,很少有小鮮肉會去配合片方做過多的路演宣傳,在宣傳周期內,吃拿卡要是常態,一場路演通常要支付五位數以上的費用。

4.配合程度。大部分流量小生即便扭扭捏捏參與了路演,也只會限定極少幾個地區和城市,看起來走影城、去商城會帶來如潮的人流,但如鳥獸散狀後,真正去電影院掏錢支持的只是少數。

5.粉絲集體打造假數據。更讓片方和宣發苦惱的是,粉絲的毒奶和刷數據,憑空製造熱度,在各個榜單、APP、微信和微博集中打CALL。這種行為和正常數據的疊增有本質區別,但會影響和干擾到宣發方指定的策略,實際並沒有那麼高的熱度,宣傳成本卻徒增。

6.粉絲的腦殘行為。《三生三世十里桃花》上映時,粉絲「高明」的鎖場行為,並沒有給影片帶來好運,反而在後期遭到影城經理的集體抵制,也使得後期大家在面對該類影片時,排片策略更為謹慎,甚至直接影響到影片的票房收益。

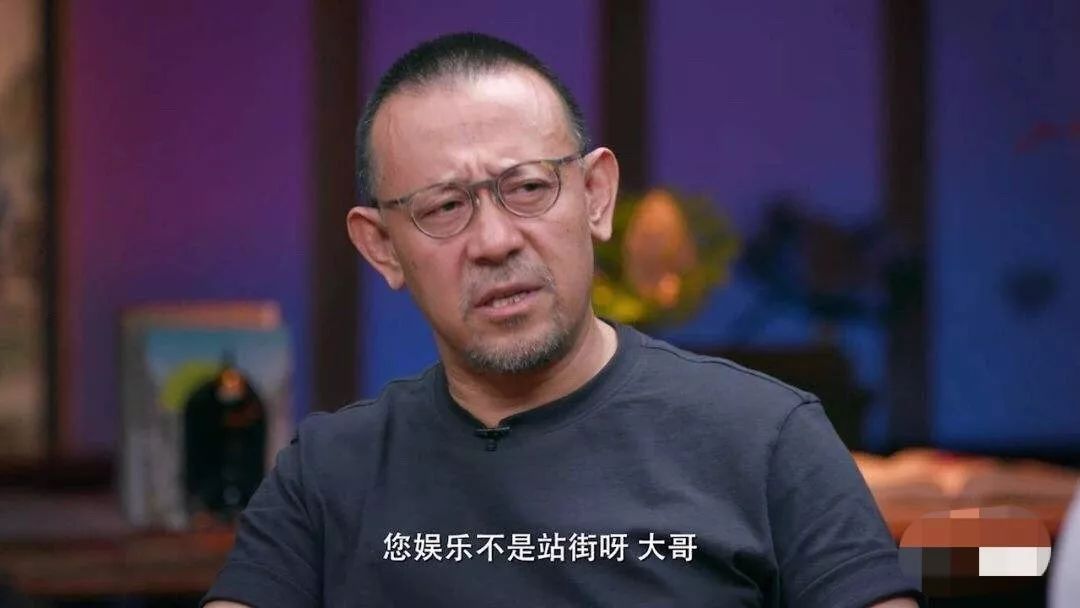

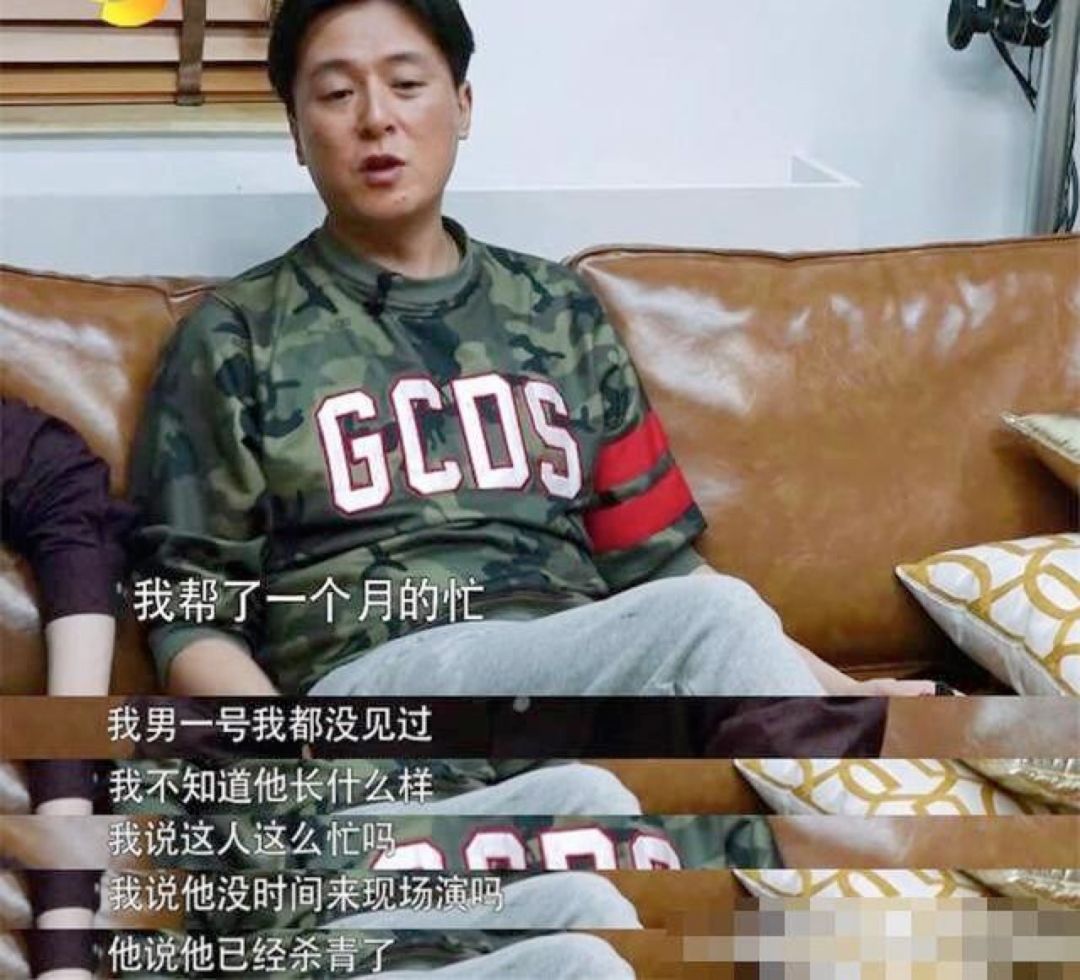

題外話。不久前,男星朱雨辰爆料自己去某劇組幫忙,遭遇到尷尬的局面。

朱雨辰在劇組忙活了一個月,居然連男一號都沒見到,都不知道對方長什麼樣,朱雨辰質疑對方有那麼忙嘛?

劇組表示,對方已經殺青了。

擺脫「流量明星」依賴症

中國電影要增強導演和制片人的話語權

中國最牛的電影人是誰,要是讓普通觀眾和影迷來回答,無外乎是一大堆各色的明星,但真正影響和決定影片的只能是導演和制片人。

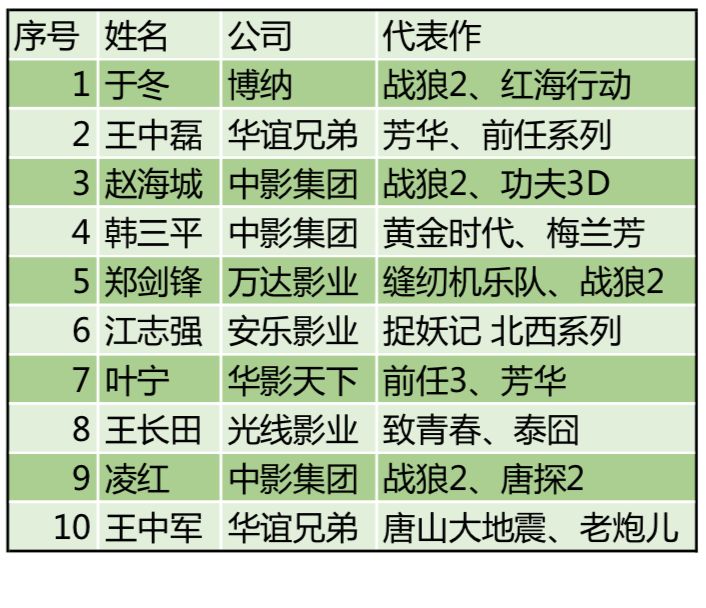

中國目前十大制片人,累積作品票房最高達到130億,近些年放權的華誼兄弟王中軍累積票房也達到87億元。

但目前80、90後的男主角,獨自挑大梁的成績均不算理想,目前破10億完全由85後主打的影片僅有《前任3》(19.41億)和《後來的我們》(13.60億)。

《西遊降魔篇》啟用文章vs舒淇,但後來的《西遊伏妖篇》啟用了當紅流量小生吳亦凡和林更新,但票房增長和檔期競爭卻完全落敗。

《盜墓筆記》超級IP,啟用雙男主的超級流量小生,票房也僅僅達到網傳保底10億的基準線,算上票補和一個額外的宣傳費用,票房回收方面難言樂觀。

2013年上映的《致青春》創下7.19億票房,當大家都在期待青春片有突破10億的表現之後,卻發現這已經是該類影片的一個極限,後續沒有一部IP改編、倚重流量小生的影片超過該片。

其實在好萊塢也會有小鮮肉和類似《小時代》的糜爛青春瑪麗蘇題材,比如《 暮光之城》和《格雷的五十道陰影》,但這種項目是經由制片人嚴格控制各種預算,演員實際獲得的片酬比起影片票房和預算都只是極少的一部分。

但國內小鮮肉和流量小生卻會跳出規則,獨拿大頭,影響到影片製作費用的額度。這也是目前很多項目之中,制片人的權利被輕視和剝奪,他們不具備二次議價和根據項目情況制定明星片酬的權利。

更多情況是依賴之前的市場報價來實行,但不同項目則需要不同市場價位,單邊定價違背了市場規律。

很多大牌導演看不上小鮮肉,不屑和他們合作,小鮮肉也會自命不凡,對很多新導演實施更多壓力,畢竟很多項目的賣點已經是演員本身,導演的話語權在有小鮮肉出演的影片都會被盤剝。

想要提升行業競爭力,要制定更為完善的規則,演員的權利一定要低於導演,制片人的話語權也要進一步提升,別看這個是非常簡單的事情,但的確是目前國內電影市場做得較差的一面。

產業化思維、內容為王

工業化依舊是中國單片百億

年度千億的基石

其實當我們真正去看國內電影市場之時,我們會發現目前已經極少有觀眾和院線更多去垂青「小鮮肉」的電影了,雖然這些影片會獲得首日排片的照顧,但大多會出現周六票房比周五票房嚴重跳水的情況。

以往國內影片製作都以人和項目為核心,但目前看,僅憑個人能力已經不能拉動項目的完善前行,演員對票房的影響力在進一步弱化。

同樣影視公司抱著單一定性做項目的時代也已經過去。中國電影行業真正的向前走,只要毫不懷疑的堅持三點。

第一,去掉對明星的依賴,更多用產業化的思維來決定項目的方向,才是目前國內影視公司更好的發展策略,不僅僅是對小鮮肉,對其他演員和明星同樣不要再盲目迷信了。

第二,盡管我們喊「內容為王」已經有近十年了,但真正的依靠內容取勝的現實主義影片出現也只不過是最近兩三年的事情,必須承認中國電影想要更長久的把握國內觀眾,仍然要依靠「講述中國老百姓切身體會的故事」來贏取市場。

第三,同時,整體提升行業的「工業化」也是重中之重,這里的工業化不僅僅是指「視覺效果「和」動作戲份「的提升,更多是產業的多方面能效提升。

較好的例子像《戰狼2》《紅海行動》和《湄公河行動》,他們把工業化提升恰如其分的嵌入到影片之中,但像《阿修羅》、《封神傳奇》和《鮫珠傳》就沒有更合理的使用「工業化」體系,而是「唯工業化」。

重工業的提升是產業的基礎,也是可以讓觀眾有更好理由進入電影院觀影,畢竟目前流量媒體和手機平板的流行,僅靠內容支撐是不夠的,大銀幕的觀影沉浸感和儀式感也需由「重工業」能力來拉升。

其實依靠明星效益是好萊塢最初黃金時期的做法,但目前好萊塢更注重項目的整體開發和延續,明星依賴症已經比黃金時代弱了很多,核心制片人機制是好萊塢可以跑贏全球的重要法則。

其實從去年年底,我們就在大喊「中國電影行業正式進入內容口碑驅動票房的時代了!」但我們要做的,依舊還有很多。

(來源:娛樂產業 ID:yulechanye)

【關注我】