尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️

來源 | 開宸的北書房(ID:Mukden-i-bithe-boo)

作者 | 開宸

已授權,轉載請聯繫原作者。

傅恒是誰?孝賢皇后富察氏的弟弟、福康安(可能是《還珠格格》裡爾康的原型)他爹。這是你知道的全部嗎?

如果是,這個幾乎是清代歷史上最年輕的首輔大臣、出將入相的文武「全臣」、皇帝最喜歡的小舅子、乾隆時代上層社會流行風向的引領者泉下有知的話,也許會覺得有些無奈。

來自姐夫的愛

傅恒是父親李榮保第十子,如果按照乾隆三十五年(1770年)七月病逝時不滿五十歲推算,則他的姐姐在雍正五年(1727年)被指定為寶親王弘歷嫡福晉的時候,他還是個五、六歲的孩子。

乾隆二年(1737年),富察氏被冊封為皇后時父親已經過世,長姐對未成年幼弟的呵護與慈愛應該不難想像。這種愛自然也會影響到身為姐夫的乾隆皇帝,在傅恒去世十餘年後,乾隆皇帝在詩中回憶:「世臣更近戚,丹誠素所信。命之習政事,幹才亦日進。」應該是當時的真實寫照:

乾隆五年,授藍翎侍衛,開始步入仕途;

乾隆七年,授總管內務府大臣,管理圓明園事務;

乾隆八年,擢戶部右侍郎;

乾隆十年六月,軍機處行走;

乾隆十一年十月,授內大臣;

乾隆十二年三月,晉戶部尚書、議政處行走,兼鑾儀衛事;

乾隆十三年,授領侍衛內大臣;四月,加太子太保、協辦大學士;九月,暫管川陜總督、經略軍務、晉保和殿大學士……

短短八年時間裡,從正六品藍翎侍衛一躍成為含金量最高的正一品保和殿大學士(大約相當於從司局級幹部成長為國務院總理),這份履歷裡飽含著來自姐夫那深摯的愛與期許。特別是在內喪愛妻、外喪王師的「拂意」之年(孝賢皇后崩逝與訥親兵敗金川),乾隆皇帝將希望寄托在了年尚不滿30歲的傅恒身上,認為他「矢志篤誠,必能使壁壘一新,功成迅速」、「此任非傅恒不能勝,此功非傅恒不能成。」並且賜詩勉勵他:「慰餘西顧久,嘉汝赤心良。」期待之高,毋庸多言。

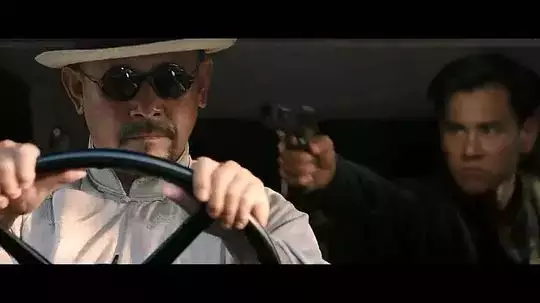

乾隆六年《哨鹿圖》中傅恒的形象

長驅空朔漠,馳捷報明王

人生最好的狀態莫過於有人為你提供舞台,而自己又有足夠的能力完成演出。

與訥親(乾隆初年寵臣)、高恒(慧哲皇貴妃兄弟)相比,傅恒顯然的成功的。這種成功首先體現在他在乾隆皇帝自詡「十全武功」中的出色表現。

史書中的傅恒有三大軍功——經略金川、平準噶爾、往征緬甸,如果再加上平定烏什回亂,「十全武功」中在他任首輔期間完成的便占了一半。

這固然與富察一門世代尚武的家世有關,但也是他不辭勞苦、經略有方的結果。在赴金川途中,為了不延誤軍情,他帶領部隊日行二百餘裡「晨夕驅馳」、「紀律嚴明」,經天涉山時,天寒路線,他拒絕騎馬,稱「汝等皆步行,我獨乘馬,心亦不忍」,遂與兵士一起步行七十餘裡,極大地鼓舞了士氣。

乾隆十九年(1754年),準噶爾內亂,在朝臣多持反對意見的情況下,傅恒力主一戰,並全身心投入到戰備調度等工作中,被乾隆皇帝嘆為「定策西師,唯汝予同。酂侯不戰,宜居首功。」

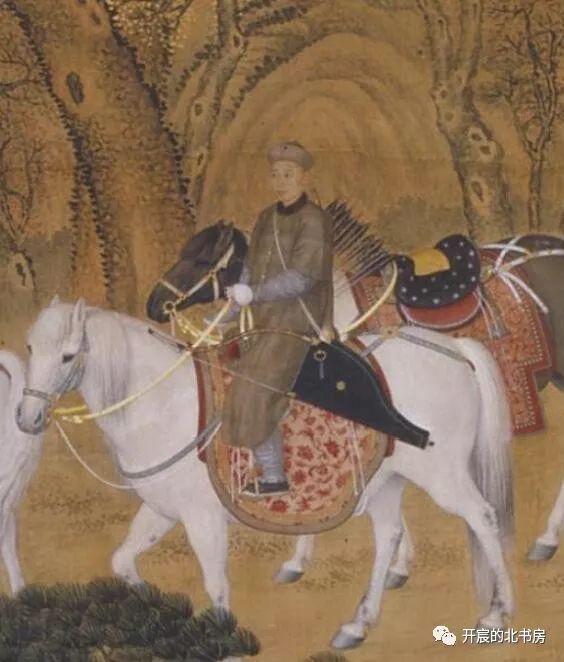

收藏於俄羅斯聖彼得堡的傅恒三眼花翎朝服像

傅恒出征緬甸更是臨危受命,包括侄子明瑞在內的三任雲貴總督接連因戰陣不利而自殺或被殺,以「中止誠難存國體」為由的乾隆皇帝卻依舊完全不能接受朝臣關於罷兵的建議。乾隆三十四年(1769年)十一月,傅恒在緬甸前線沾染瘴癘之氣,恰緬王請降,就此草草收兵,算是保全了乾隆皇帝的大國顏面和自己的一世英名。

第二年七月,班師回京的傅恒沒能康復,病逝於京師,享年不滿五十歲。

傅恒的病逝讓已年近六旬的乾隆皇帝不勝「震悼」。早在傅恒出征緬甸時,老皇帝便曾寄詩給他,稱「世上誰知我,天邊無故人。」臨喪之際更是感慨「鞠躬盡瘁誠已矣,臨第寫悲有是哉!」一年後,他巡視天津,憶起傅恒班師後君臣的對話,再次長嘆「樸齊即景依然也,前席言人何往哉!」

大約在乾隆皇帝的心裡,賢妻的愛弟只有一個,朝臣中由自己「幾經教導、幾經歷練」的也只有這一個傅文忠公了吧。

謹慎謙下,世人感佩

傅恒能「在綸扉二十三年」聖眷不減,除了出自於乾隆對皇后的軫念外,關鍵還在於自己出色的辦事能力。

首先,傅恒是被乾隆皇帝親自調教出來的。他比一般的朝臣更了解皇帝的思維方法和行為方式,因此在處理政務時常常可以貼合皇帝的心意,在傅恒的奏報中,經常有類似於「此見又與朕意相合,深可嘉焉」的朱批,可見一斑。

其次,傅恒本人明敏練達,具有極強的進取心和責任心。傅恒任職軍機後,大到軍事決策、政令的制定和實施,小到乾隆皇帝的日程安排、儀式典禮的規範制定等等,每日經辦事務繁冗龐雜,「傅文忠公文學雖不深,然於奏牘案卷,目數行下。遇有窒礙處輒指出,並示以作何改定,果愜事理,反覆思之,無以易也。」他的這種才幹往往讓其他大臣相形見絀,乾隆皇帝曾經在傅恒出征金川時抱怨說:

「今日召見軍機大臣等,面降諭旨,伊等從清晨直辦至未末(15:00),方行進呈,而詞旨又殊多未當,復煩朕大加改削,直至申正始畢。經略大學士(傅恒)途次逐日驅馳,尚能辦如許事件,又皆精詳妥協,則經略大學士實勞瘁矣,而朕此間之佐理需人,實不可不念。」

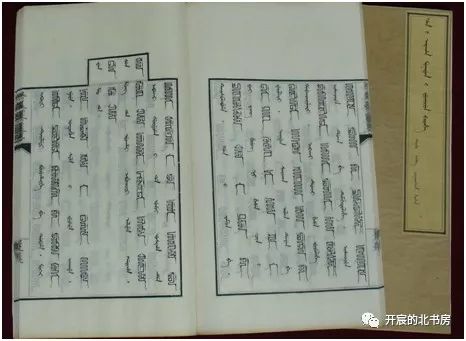

傅恒主持編寫的三十二體滿文篆字《禦制盛京賦》書影

在辦事能力之外,身處高位的傅恒在官場留下了「每多謙沖」、惜才愛才的英名。傅恒的謙和除了體現在知進退、懂得韜光養晦力辭榮寵外,主要體現在待人用人上,諸如孫嘉淦、阿桂、盧焯、孫士毅、汪由敦、畢沅、袁枚等賢臣名士都收到過傅恒的提攜禮遇。

宿儒趙翼在筆記中回憶稱,自己在軍機處當值時生活困頓,傅恒見他貂帽破舊不堪,「獨呼餘至,探懷中五十金授餘,囑易新帽過年。」可是當時正值年關用錢之際,這錢自然被拿去貼補家用了,第二日上朝時自然只能還戴舊帽子,「公一笑不復言。」名臣舒赫德獲罪被籍沒家產遠戍邊地,傅恒「代贖其宅,俟其歸而贈之。」時朝廷上下大小臣工「感佩其德,久之不衰。」

陌上人如玉,公子世無雙

歷史對傅恒的「蓋棺定論」還是比較正面的,認為他首輔軍機二十餘年,「惟以尊奉前輩、引擢後進為要務,故一時英俊之士多集於朝」,對乾隆盛世的形成有功於一代。

可是,傅恒畢竟是傅恒,是一個成長在勛爵之家的「官四代」,是深受姐夫愛護的盛世國舅,當他身上養尊處優的貴族習氣影響到官場上的時候,無疑開啟了清王朝走向衰亡的大門。

傅恒「頗好奢靡,衣冠器具皆尚華美」,居住的府邸在規格與裝飾上都比照王府規制,據朝鮮使臣李德懋的記載,傅恒死後他的兒子福隆安出賣家中珍玩,「價值銀八十萬兩」。

鐘表是乾隆時代中西交流中比較受皇室喜愛的奢侈品之一,傅恒不但自己擁有西洋鐘表,就連仆從也「無不各懸一表於身」。

一次禦門聽政,傅恒因表針尚未到指定時刻,便邁著方步進入會場,結果發現皇帝已經端坐良久,情急之下踉蹌而入,值班的侍衛調侃他:「相公身肥,故爾喘籲。」乾隆皇帝接過話頭道:「豈惟身肥,心亦肥也。」顯然在指責傅恒有驕縱之心,嚇得他「免冠叩首」、「驚懼不安者累日」。

當然,傅恒用來維系自身奢華生活的開銷並非來自於貪腐,乾隆皇帝對他的恩賜確實足夠豐厚,可是作為首輔大臣,這畢竟不是件好事。宗室昭璉在《嘯亭雜錄》中對此即有所批評,認為「後和相秉政,果以叢脞為風,以濫為解事,風俗因之日偷,實自傅文忠有以啟也。」

故宮博物院藏清代宮廷用西洋懷表,產地為瑞士、英國、丹麥等,不知道國舅爺用的是哪一款

值得一提的是,傅恒對「長袍馬褂」成為民國時期的禮服有著開創性的貢獻。

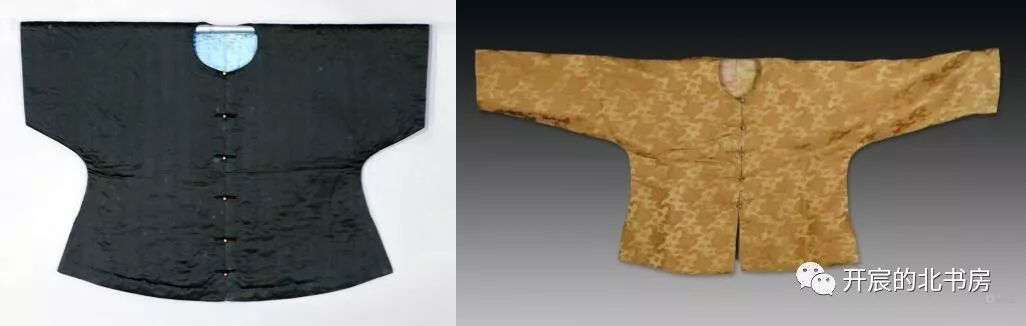

原來,清代男子便服本為長及腳踝的袍和外面長及膝的褂,而衣長僅及臍的馬褂是專門在外出行獵、出征時候穿用的行服。大概是常年在軍中辦事,傅恒習慣了馬褂的短小便捷,於是班師回京後也經常穿用,世人因此稱呼對襟馬褂為「得勝褂」,「無論男女燕服皆著之矣」。為了適應日常穿著,人們對對襟馬褂進行了改制,袖口收窄、衣服長度延長到腰間,改制後的馬褂也稱「臥龍袋」或「額倫代」、「鵝翎代」等,逐漸成為一種半禮服性質的外衣。

清末時,內穿長袍或長衫、外套黑色暗花紋對襟馬褂儼然已經是社會主流的「正裝」裝束,並被國民政府列為「國民禮服」。

行服褂與「臥龍袋」款式對比

▼