尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️

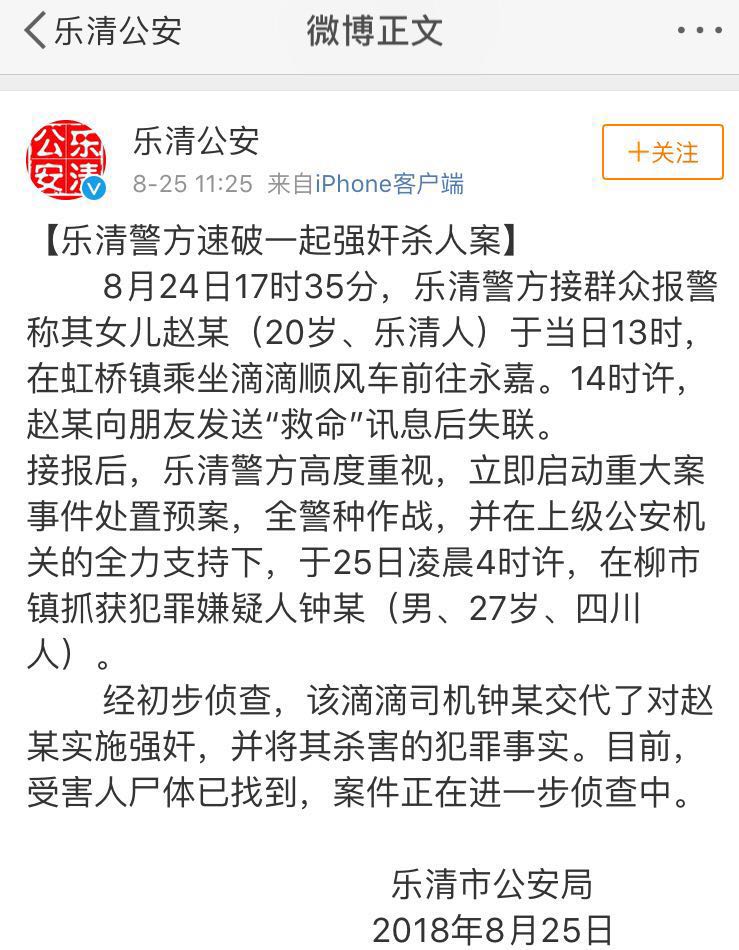

8月24日,浙江樂清發生滴滴順風車司機強姦殺害乘客的案件。滴滴客服第一時間處置不當,是造成乘客遇害的一個重要原因。警方破案之後人們才發現,滴滴的車主審核崗位和客服崗位都是外包的。最近幾天,滴滴再次被媒體和輿論推上了風口浪尖,而這一案件距離上一次「鄭州空姐遇害案」僅僅過去了100多天。

從2012年9月上線以來,滴滴是中國移動互聯網發展的見證者。打車軟體用燒錢補貼的方法,一面打擊競爭對手,一面獲得用戶流量,還有一個重要結果,就是直接刺激了車輛的市場供給。我們之前聊滴滴的時候曾經分析過,在網約車之前,用戶和車輛需要在線下產生連接,雙方的信息溝通成本是很高的。

而且打車最大的痛點就是車輛供不應求,傳統的計程車制度下,車的供給數量已經達到極限,初期滴滴用補貼增加了計程車的勞力時間,接著又把私家車和一些社會上的黑出租接了進來,規範了收費和行程,也用互聯網工具改變了信息的不對稱。

出行是用戶剛需,特別是在大城市,存在較大供需失衡。滴滴節省了社會總成本,增加了有效供給,也規範了整體的出行秩序。但是滴滴用了一個很爛的市場話術來宣傳順風車,甚至提出了「sexy社交」的概念,雖然客觀上增加了供給,也把自己的營收最大化,但是卻產生了壞的效果。

8月26日滴滴官方微博宣布,從27日起全國下線順風車業務,同時免職順風車事業部總經理和客服副總裁兩名高管。滴滴當然需要承擔起服務把關人的相應責任,也必須面對道德風險和輿論風險,這是首先要明確的是非問題。但我的疑問是,就算滴滴把司機審核和客服放到自己手裡,滴滴作為一家企業,又該怎麼判斷哪個司機有潛在犯罪的可能,舉報侵害的當時滴滴又該如何阻止不法行為呢?

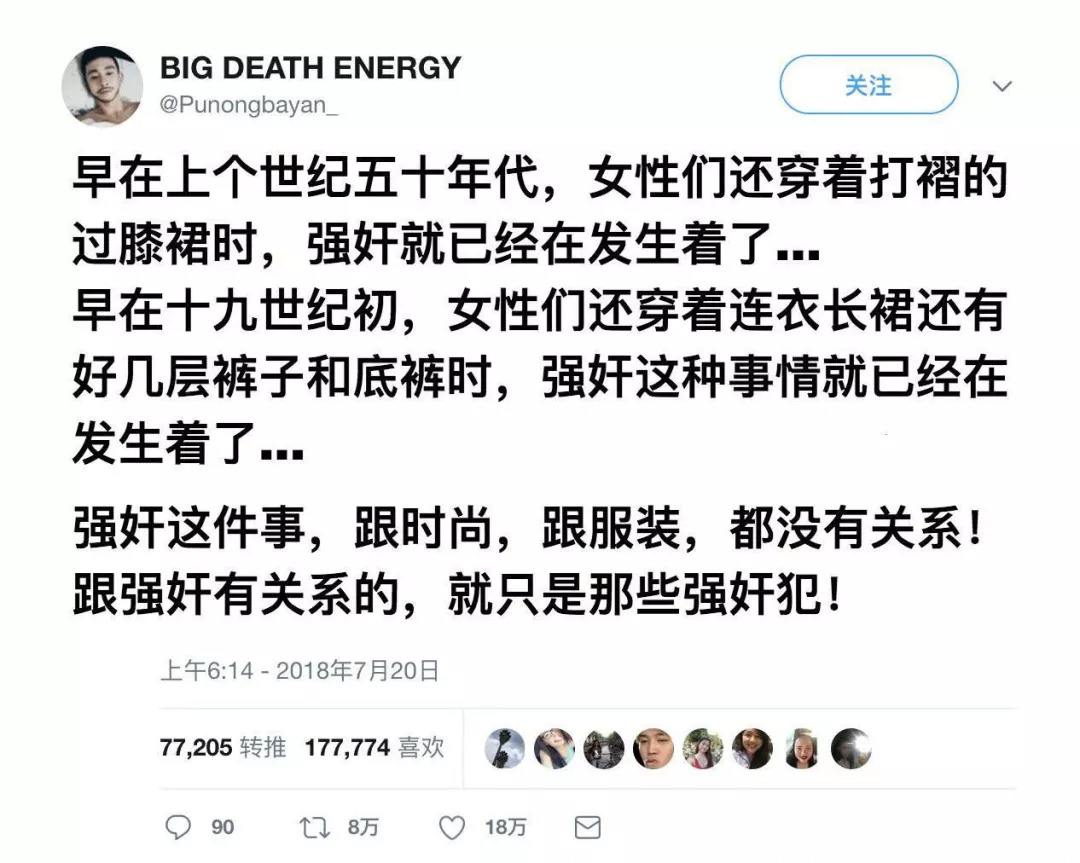

而且侵害風險不光是順風車,快車、專車甚至是傳統計程車也都是一樣的。比如2012年北京就發生過計程車司機類似的惡性案件。根據封面智庫2016年發布的數據,滴滴全國的刑事案件數量,只是傳統計程車的1.2%。我們不為滴滴洗地,而是反對道德批判。

上一次「鄭州空姐遇害案」之後,也是一樣的批判方式,把個案當共性,搞得用戶人人自危。所以我認為泛道德化的批評滴滴於事無補,要出行還是要安全,一旦把兩者對立起來絕對化了,就會陷入道德陷阱。施暴者應該受到法律制裁,企業應該承擔它相應的責任,這才是恰當理性的解決之道。

最近幾年滴滴對出行供給的數量提升非常明顯。以北京為例,傳統計程車一直維持在6.6萬輛的水平,但是截止到2016年底,滴滴北京註冊的司機達到110萬人,活躍司機數量超過20萬,3倍於計程車。而且背後還有散兵遊勇的順風車,滴滴用戶只要有私家車就能接單。

滴滴順風車在全國的年訂單量超過3億單,而滴滴的年訂單總量超過74億單。如果沒有這些出行供給,用戶還得依靠單調壟斷的公共服務產品,他們真的需要滴滴。滴滴的存在,絕不只是多了一家賺錢的互聯網公司或者投資公司,因為我們誰也不想回到那個站在馬路邊攔車的時代。

但是滴滴需要優化自己的供給質量,做到合法合規。也更應該意識到,滴滴面臨的絕不僅僅是輿論風險。從26日以來,多個行政主管部門約談滴滴,密集表態,多個官方主流媒體也集中發聲,公關危機有可能演變成業務合法合規的危機。

特別是在滴滴有可能下半年IPO,中概股面臨整體估值縮水的情況下。滴滴必須考慮如何控制系統性風險,不能只追求商業利益的最大化,還應該配合監管的要求。這是對用戶負責,也是對自己負責。其中的一系列問題不解決,未來還可能爆雷,畢竟商業領域功虧一簣的例子太多了。

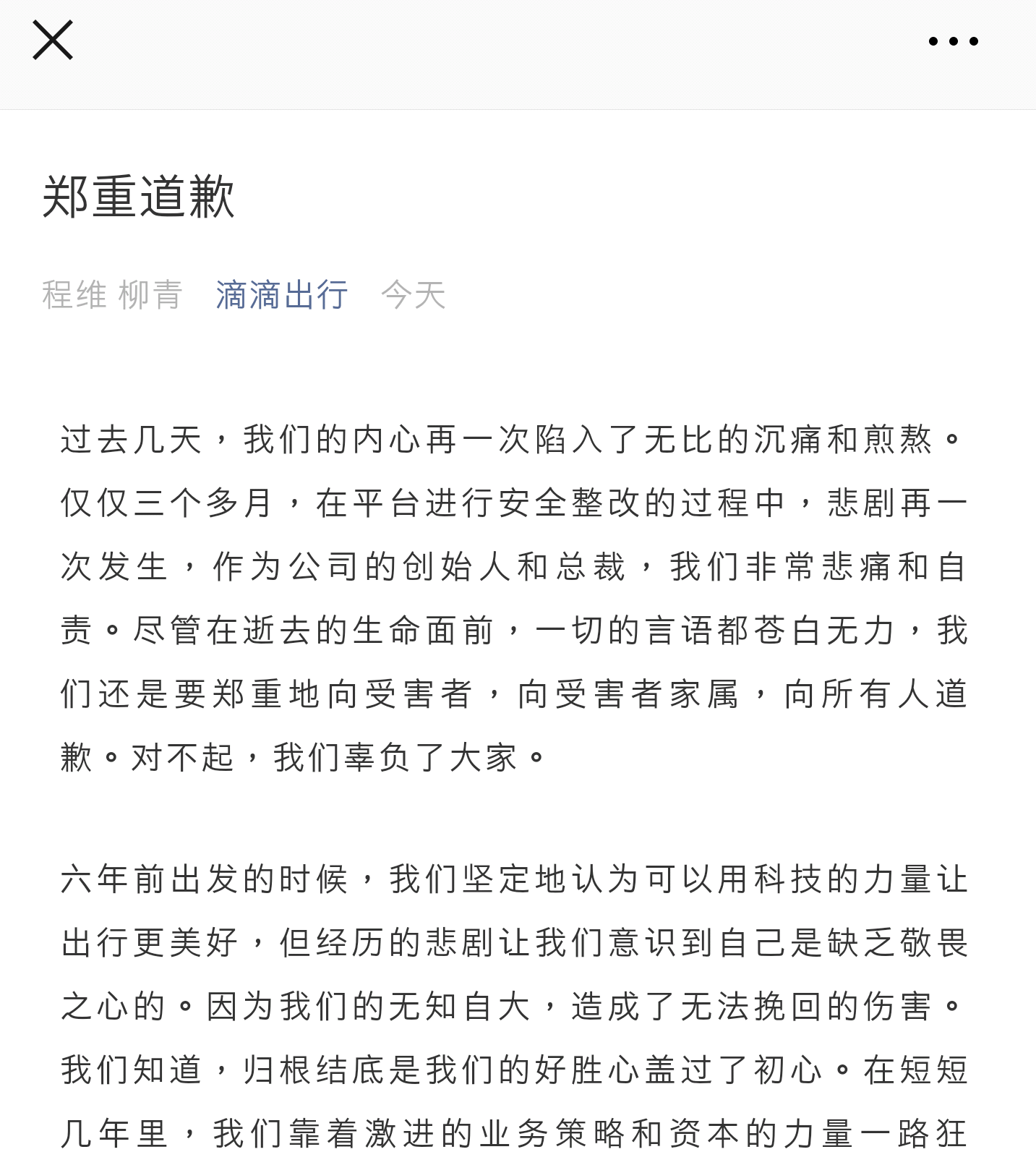

就在我們錄這期節目之前,程維和柳青發表道歉信,表示順風車業務模式重新評估,在安全保護措施沒有獲得用戶認可之前,無限期下線。其中最重要的一句話是,滴滴不再以規模和增長,作為公司發展的衡量尺度,組織和資源全力向安全和客服體系傾斜。這大概率會是滴滴對KPI的一次重大轉折。

點開小程序