尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接

引言

The Shrouded Isle(中文譯名迷霧島)是一個洛夫克拉夫特式世界觀的村莊管理模擬遊戲。我個人對克蘇魯之類並不很了解。大概跟大多數玩過這個遊戲的人一樣,最初被這個遊戲吸引是因為這刺眼而又讓人無法移開視線的畫風。

這刺眼的畫風

在進一步了解到這個遊戲有過程化生成(Procedurally generated)的人物和故事事件,因此每輪遊戲都會有不一樣的情節體驗之後,就更是覺得很感興趣。畢竟作為遊戲劇情的核心要素的人物,要在其具有隨機性的情況下仍然確保故事主線的一致和敘事目標的達成,是一件很有挑戰性的事。於是果斷入手了體驗了一番,並在幾輪嘗試後通關。雖然這個遊戲在人物的過程化生成這一點上有很多值得說的地方,但最終推動我寫下這篇文章的,卻是與之完全無關的另一個方面——這個遊戲帶給我的強烈的價值觀顛覆的感覺。

遊戲機制

在這個遊戲中,玩家扮演一座偏遠小島的大祭司。大祭司的職責首先是維持島民的秩序和信仰——由五個方面的美德來衡量——與生活在二十一世紀的我們心中的美德觀念截然不同,這五個方面的美德是:愚昧、狂熱、守戒、懺悔和服從——在像我這樣並不了解克蘇魯世界觀的人眼裡,這五項美德怎麼看都充滿著政教合一的封建社會色彩。島上有五個家族,分別執掌這五項美德。每個季度,玩家需要從各個家族的成員中分別選出一名來作為顧問,來開展燒毀書籍、樹立紀念碑、財產充公、鞭笞罪人和調查異端這五項分別對應提升島民五項美德的活動。一旦這五項美德的某一項低於一定閾值,玩家就面臨統治被顛覆的危險。

挑選家族顧問來開展島民文化道德建設

家族顧問在執行公務的過程中,會對島民產生一些或好或壞的額外影響,這些影響決定於家族顧問的個人特性。每個島民擁有兩項特性,分別為「美德」和「罪業」。這些美德和罪業是前面所提到的愚昧、狂熱、守戒、懺悔和服從五個方面的各種不同形式,且有程度高度。例如,「禁欲者」和「受虐狂」這兩個特性都對應戒律這項美德,而「受虐狂」在德性的程度上又超出「禁欲者」;「求知者」和「藝術家」這兩個特性都對應缺乏愚昧的罪業,而比起「求知者」來,「藝術家」又是更大的罪。美德和罪業及其程度高低影響到島民擔任家族顧問執行公務時對島的數值影響。

艾弗森家族的代表通過鞭撻罪人提高了懺悔,但身為學者的她順便又做了降低島民愚昧的事

所有島民的這兩項特性都是隨機生成。絕大多數島民的特性,在遊戲一開始時是未知的,玩家只能通過含義模糊的流言進行猜測;通過調查可以逐步精確地了解到島民的特徵。但調查是有代價的:五個家族各自對玩家有一個滿意程度,調查家族成員的特性會導致滿意程度的下降。一旦某個家族的滿意程度低到叛逆的程度,玩家又要面臨統治被推翻的危險。

從「經常打斷別人的談話」中可以大致猜出這個姐有不服從的特質

比起「教化」島民來,大祭司還有一項更重要的職責:每個季度為邪神岑諾伯格(Chernobog)獻上一位島民作為祭品。被獻祭的島民需要玩家從五名家族顧問中選取。被獻祭的顧問所屬的那個家族,其滿意程度理所當然會大幅降低。雖然理想狀態下,罪業最深的家族顧問是最合適的獻祭對象——事實上獻祭有「大惡」的人也的確能夠將島民對此行為的不滿降到最低——然而,很多時候,為了平衡家族的滿意程度和島民的五項數值,玩家會被迫選擇獻祭並沒什麼大罪的人。於是我們看到,「應該獻祭誰」這個在正常情況下應該由是非觀直接得到答案的選擇,在這個遊戲中變成了一個視情況而定的策略性的選擇。

在整個遊戲進程中,玩家要維持島民的五項所謂美德,還要每個季度獻祭一個島民,同時維持住五大家族的滿意程度在一定的閥值以上——玩家要在這樣的狀態下堅持遊戲內五年的時間,才能引來邪神岑諾伯格的覺醒而通關。

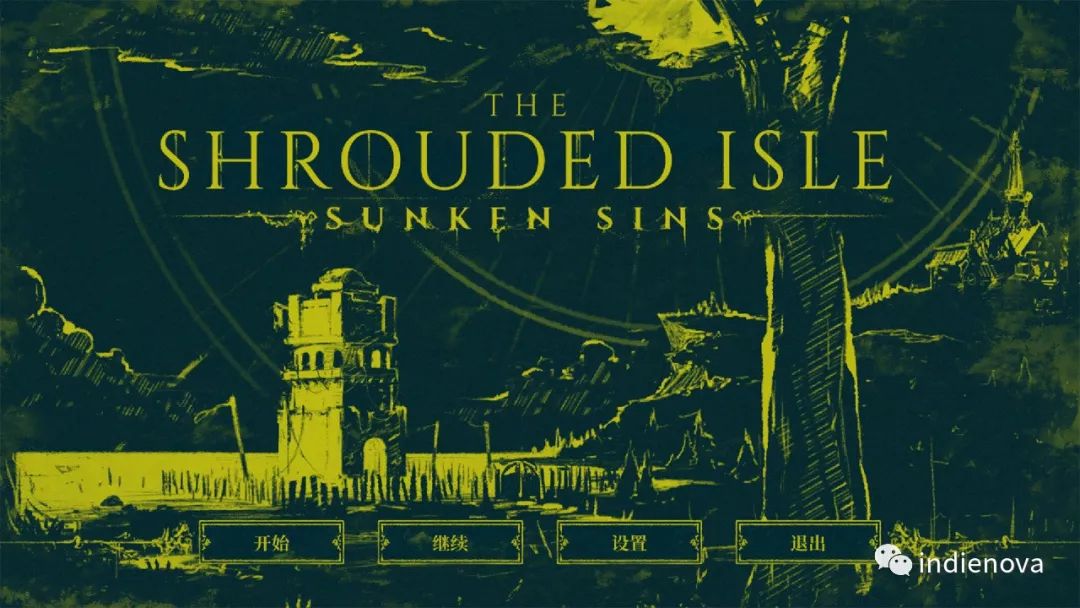

在最新的 DLC:The Sunken Sin(沉沒之罪)中,島上還新設置了囚禁(被懷疑)患有「傳染性精神疾病」的島民的高塔。玩家可以選擇調查被囚禁的島民。而一旦調查結果發現島民確實患有所謂的精神疾病,玩家就只能選擇將其「淨化」(殺掉),否則精神疾病將傳染給同一個家族的其他成員。而所謂的傳染性精神疾病,其實就是像「狂妄自大」、「歇斯底裡」、「憂鬱」這樣的稍微有點不規矩的精神狀態。

在高塔中等待被淨化的傳染性精神疾病患者們

該以怎樣的心態在遊戲中扮演壞人?

如果撇開這個遊戲的洛夫克拉夫特式世界觀,它看起來實在太像是又一個反烏托邦主題的遊戲。玩家在這個遊戲中扮演一個政教合一的封建社會極權統治者,對島民極盡所能地壓迫,通過維持極其單一的精神生態環境來維持自己的統治,而邪神的設定不過是給了玩家一個不得不去做壞事的內在動力,它可以被解讀為欲望,或者恐懼,等等。不論是每個季度獻祭島民,還是以「精神疾病」為由淨化島民,從現代人的眼光來看,都是在對島民作惡。既然是在對島民作惡,就必然潛在地要引起島民的反抗(反映在五個家族對玩家的滿意程度)。而一旦遭到反抗,這種惡就無法持續下去(遊戲結束)。因此通關這個遊戲的關鍵就在於策略性地、可持續發展地作惡,從而做到在對方的容忍程度有限的前提下對對方作盡可能多的惡。

誰將成為下一個祭品?

遊戲中的五種美德,讓我想起尼采對於主人道德(Master Morality)和奴隸道德(Slave Morality)的區分。在遊戲的克蘇魯世界觀下,島上的人民在邪神面前的存在是如此的脆弱無力。他們被虐待、被壓迫。生存是他們的首要目標。在這樣的背景下,島上的人民如果遵循一種所謂道德,這種道德必定是以群體的生存為中心的。所謂的善不過意味著減輕痛苦。諸如求知、特立獨行、反叛傳統、追求自我這樣的展現生命能量的行為,因為在遊戲中的世界觀下只會給個體及其所在的群體帶來災難,而成為一種惡。因而遊戲中的五種美德看起來簡直就像是尼采所說的奴隸道德的教科書般的例子。這種美德,其本質是工具性的。

另一方面,遊戲中的邪神則是截然不同的一種存在。作為絕對力量的化身,它不從任何它以外的事物中尋找對它自身行為的道德認可,而其他個體的行為的價值,卻要由它所決定。將它的主人道德,以壓迫和殘害島民這種「劣等存在」為代價,而成功地一直貫徹下去,就是玩家在這個遊戲所扮演的角色。

五大家族對玩家的滿意程度用精確的數值呈現給玩家,方便玩家精確計算坑害各個家族的餘地

而這與我們在現實生活中和大多數遊戲中所習慣於扮演的那種角色都很不一樣。尼采的主人道德和奴隸道德的區分,到底還是不能簡單地照搬放進我們這個時代的主流道德觀中。將某一類群體假定為劣等存在,從而正當化對那個群體的利益的踐踏,畢竟不是符合主流道德觀的做法。而這個遊戲,卻以它的勝負機制強迫玩家去貫徹那種讓我們深感別扭的道德觀。

這種體驗與像 Papers, Please(請出示文件),Beholder(旁觀者),This War of Mine(這是我的戰爭)等等這些反烏托邦題材遊戲帶給玩家的體驗很類似。在一個扭曲的環境機制下,玩家為了在遊戲世界中獲得成功,而不得不作出放到現實世界中不會做出的道德選擇。

每一個遊戲都創建了一個與現實世界不同的虛擬世界。在這些虛擬世界中,成功所需要的那些技術性特質與在現實世界中成功所需要的不同,這是非常常見的情況。很多時候正是這種偏差帶來了比起現實世界來讓人愉悅得多的遊戲世界體驗。而諸如迷霧島這樣乍一看三觀極其不正的遊戲則向我們展示,在遊戲的虛擬世界中,不僅生存和繁榮所需要的技能可以和現實世界不同,甚至價值觀都可以被顛覆。作為一個二十一世紀的文明人,我崇尚知識、崇尚尋求自由、崇尚追求自我。然而進入這個遊戲後半個小時,我卻開始扮演起了一言不合就焚書、一有不服從就懲罰甚至虐殺的暴君角色,因為只有這樣我才能在遊戲世界中成功。當然,這並不意味著現實中的我也變成了這種暴君性格。我臨時改變了道德決策的原則,僅僅因為這個遊戲世界的規則和現實世界不同。

雖然這個哥有反叛這個大罪,但是布萊克本對我的不滿已經達到叛逆了,所以還是只能放過他

然而,道德觀真的是可以因為遊戲規則而臨時改變的東西嗎?現實世界中,我們崇尚與人為善,只是因為這種做法會給我們帶來好處嗎?難道不應該是這種行為具有某種內在價值,讓人們即使在它不能帶來任何好處的情況下,都會對之加以歌頌嗎?

當我意識到,我可以輕易因為遊戲規則的不同而改變我的道德原則時,我不得不面對這樣一個問題:我的道德觀是否也是工具性的呢?我真的是因為那些被我認為道德的行為具有某種內在價值而認為它們具有道德性嗎?在遊戲世界中,我為了通關而改變了道德選擇策略;那麼在現實世界中,我之所以遵循我現有的道德觀,是否也僅僅因為這套道德觀更容易讓我在現實世界中生存和繁榮呢?

這就是價值觀被顛覆的感覺:一直以來認為其價值是內在固有的那些事物,忽然有一天懷疑其價值不過是工具性的。就像一個根深蒂固地認為高速公路不能超速、即使在沒人的道路上駕駛也不會超速的司機,有一天忽然經歷了如果不超速就要撞死人的危險情景,所產生的那種觀念被顛覆的感覺。

道德行為的價值究竟是內在的還是工具性的?我不清楚。在這篇文章中,我也並不想去探討諸如美德的本質這樣的話題。但我想強調,像迷霧島這樣的「三觀不正」的遊戲,能夠帶給玩家的一種非常獨特的體驗就是:它讓我們經歷一場思想實驗,這場思想實驗能夠檢測我們被現實訓練起來的思考回路有多強的泛化能力(Generalizability)——用蘇格拉底或者柏拉圖的術語來說,這些遊戲引起我們思考,我們腦子裡的那些觀念,真的能稱為知識(Knowledge),還是只能稱為真實的信念(True Belief)。