記者陳華興/桃園報導

14歲孩子心臟藏7公分「炸彈」 10分鐘緊急完成顱內取栓救回大腦(郭葉璘主任)

14歲孩子心臟藏7公分「炸彈」 10分鐘緊急完成顱內取栓救回大腦(郭葉璘主任)日前一位14歲的學生在課堂中突然倒地,伴隨怪聲、右側肢體癱軟與語言表達困難等症狀,被緊急送往聯新國際醫院急診室。由於患者年紀輕,因中風導致半側癱瘓的可能性極低,懷疑是腦部不正常放電造成暫時性癲癇(抽筋)所造成。為迅速釐清病因,急診團隊緊急安排電腦斷層(CT)與磁振造影(MRI)等影像檢查,以免錯失黃金治療時機。

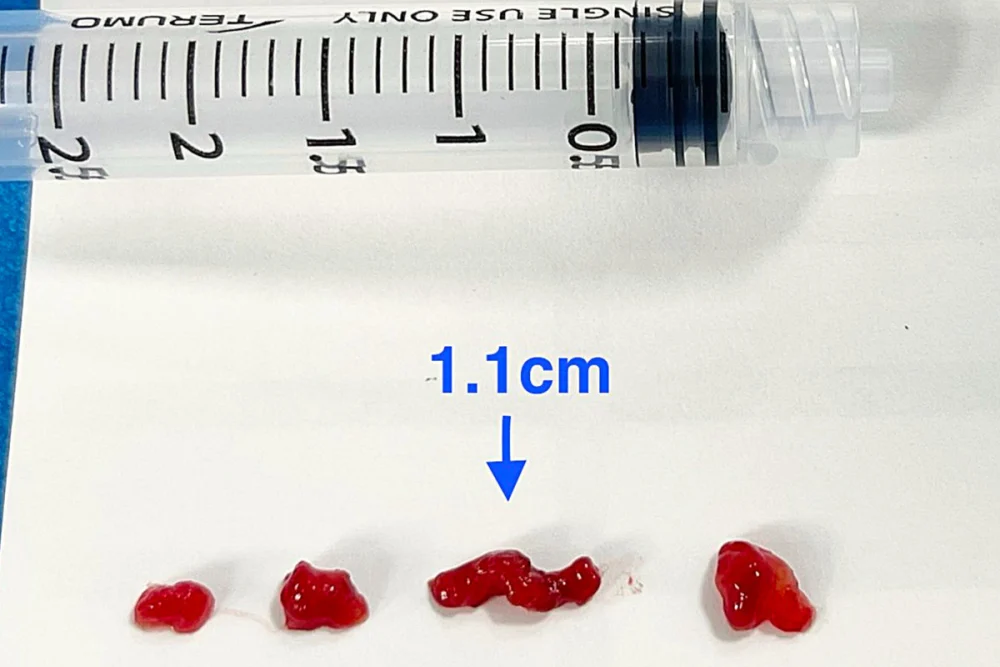

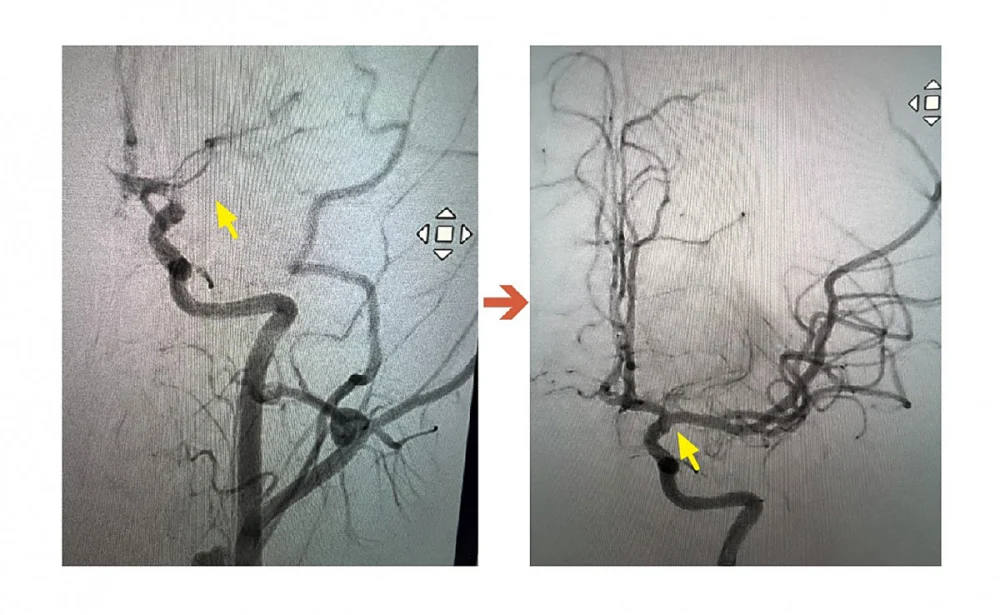

影像檢查結果出爐後,神經內科李振華醫師迅速判讀,確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風。在與家屬充分溝通後,影像醫學科主任暨取栓醫師郭葉璘隨即與取栓團隊進行急性腦中風顱內動脈血栓移除(Intra-arterial thrombectomy, IAT),並從腹股溝導引導管至左側中大腦動脈阻塞處,採用強力抽吸方式清除血栓。手術從開始到打通血管僅約10分鐘,成功取出4個血栓,最大達1.1公分。術後患者血流恢復暢通。

心臟黏液瘤與一般缺血性血栓相比呈現晶瑩剔透狀,四塊血栓中最大達1.1公分。

之後進一步心臟超音波檢查,更發現左心房有近7公分的巨大黏液瘤,顯示病情相當危急。心臟黏液瘤是一種非癌性腫瘤,質地柔軟如果凍,雖不會轉移,但在心臟持續跳動和血流衝擊下,腫瘤的小碎片很容易剝落。這些碎片會隨著血液離開心臟,進入腦部動脈後便可能引發栓塞,造成中風。後續完成心臟黏液瘤清除手術,恢復良好,並未留下後遺症,已重返校園繼續課業。

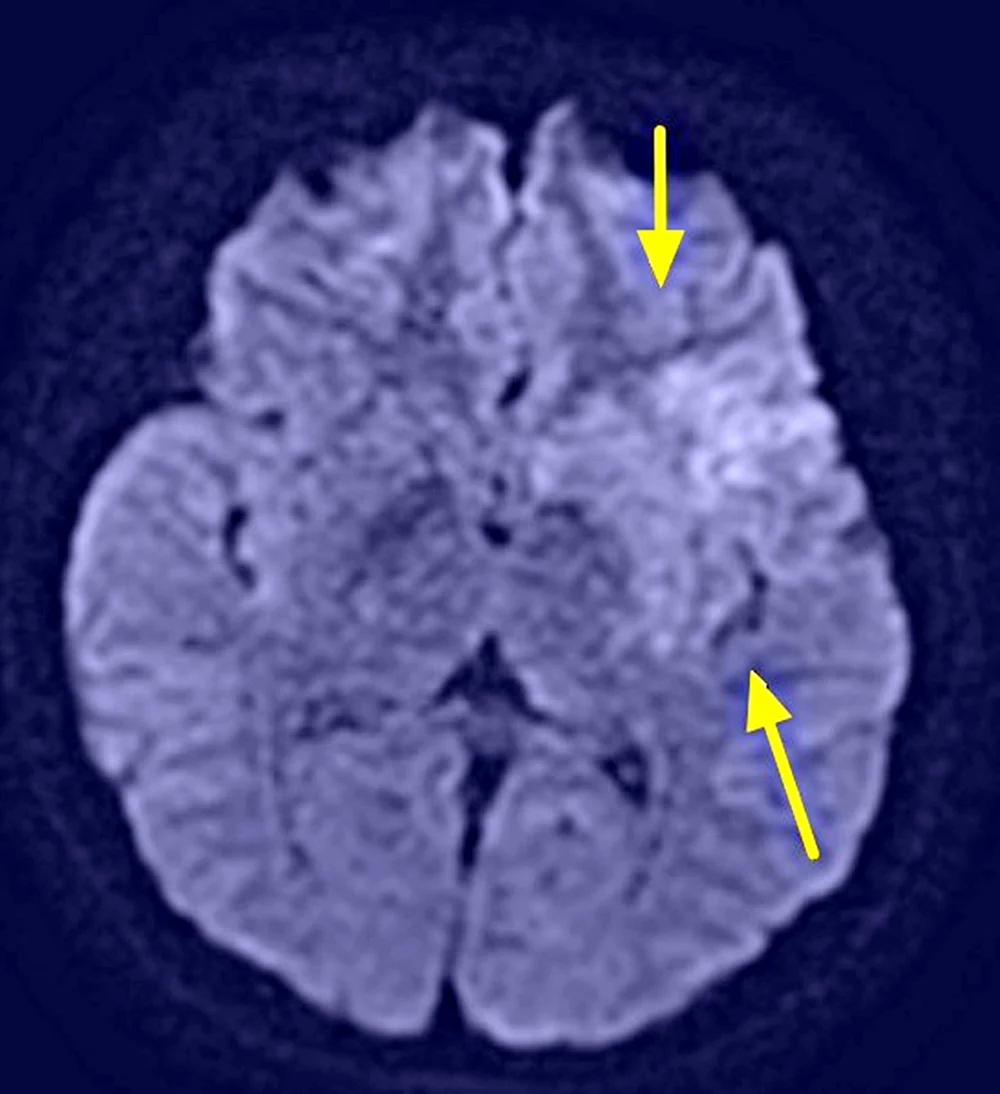

郭葉璘進一步說明左側大腦掌管語言中樞、身體右側活動能力及視覺與空間感知區域,中大腦動脈是負責供應大腦三分之二的重要血流。磁振造影中的擴散權重影像序列(DWI),能在中風發生後30分鐘內偵測腦部受損區域。檢查顯示該學生的左側中大腦動脈完全阻塞,磁振中的擴散權重影像序列也出現一塊淡淡的受損區域,這表示阻塞的危險性正快速提高中。若不即時處理,這片受損區域會持續擴大,腦部將因血栓壓迫而腫脹,同時往下壓迫腦幹,危及呼吸與心跳中樞,甚至造成生命危險。

ICA血管攝影,圖左箭頭處為血栓阻塞血管。圖右箭頭處為已打通血管。

急性腦中風的治療關鍵就是「時間」。研究顯示中風每延誤一分鐘,約有190萬個神經元死亡,因此治療啟動的速度,將是直接影響患者日後能否恢復獨立生活的關鍵因素。為提升救治效率,聯新國際醫院發起「桃竹苗腦中風區域聯防」,建立跨院轉診與取栓治療的快速應變機制,從抵達急診到取栓(DTP)時間,已從2022年平均127分鐘,縮短至2025年第三季平均95分鐘,足足減少32分鐘。神經醫學中心全年無休待命,並透過事前聯繫與團隊協調,讓取栓團隊可迅速於最短時間集結並啟動治療,最大幅度降低腦細胞壞死,為病人爭取最佳存活率與預後品質。

核磁共振影像,箭頭處呈現早期缺血變化

郭葉璘提醒中風好發於氣溫驟降,身心壓力增大且血管收縮易形成血栓。他呼籲民眾應建立健康基礎,包括均衡飲食、規律運動與充足睡眠,讓身體能更好地適應環境壓力。特別是有心血管疾病或心房顫動病史者,更應提高警覺。預防絕對勝於治療,唯有從日常生活中養成良好習慣,才能真正遠離中風威脅,守護自己與家人的健康。

郭葉璘主任提醒搶救急性腦中風最重要的關鍵就是「時間」。

更多新聞推薦